di Stefano Basilico

Questo scontro, combattuto ancora nella fase estiva della Campagna di Russia, può concretamente essere considerato il principio della fine di Napoleone Bonaparte. Ha infatti certificato il fallimento di un disegno strategico, su larga scala: ma i presupposti di tale insuccesso vengono da lontano.

L’imperatore dei Francesi, grande condottiero militare ed eccellente tattico in scenari terrestri (ma a corto-medio raggio), si è invece dimostrato obiettivamente carente sul piano strategico in prospettiva più lunga. Ancora, era essenzialmente un “landratte” (un topo di terra), privo di una “visione navale”: lacuna molto grave per una nazione con aspirazioni oceaniche, o comunque imperiali, a maggior ragione annoverando l’Inghilterra tra i suoi più agguerriti ed irriducibili nemici.

Tra le scelte sbagliate, si può per esempio sicuramente annoverare la campagna egiziana: un fiasco completo, dopo la distruzione della squadra di De Bruyes nella baia di Aboukir in prossimità del delta del Nilo (2 agosto 1798), che esitò in una fallimentare risalita attraverso Siria e Palestina fino al rientro del comandante, che tornò a Parigi quasi “alla chetichella”, abbandonando in Medio Oriente ciò che rimaneva della sua forza d’invasione. Sempre in ambito navale, l’incapacità di misurarsi con vantaggio con la flotta inglese venne definitivamente certificata nelle acque di Capo Trafalgar (21 ottobre 1805), quando il geniale “taglio della T” di Nelson distrusse la squadra franco-spagnola guidata da Villeneuve, che come ammiraglio si rivelò inoltre essere stato una scelta assolutamente mediocre, al pari di De Bruyes prima di lui.

Un’altra scelta del tutto infelice fu la decisione di attuare il cosiddetto “Blocco Continentale” (1806): una politica che, danneggiando direttamente l’economia di molte nazioni, gli alienò di fatto molte simpatie e disponibilità ad alleanze tra gli Stati europei, si rivelò all’atto pratico del tutto controproducente nell’ottica di isolare e rovinare finanziariamente l’Inghilterra, dimostratasi per contro intrattabile sul piano militare. Concretamente, la politica del Blocco Continentale rese inoltre del tutto fragile e malsicuro l’equilibrio europeo della Pace di Tilsit (1807) che negli intendimenti avrebbe dovuto essere solido e durevole, innescando una spirale che avrebbe indotto Napoleone ad invadere la Russia.

La Campagna di Russia, intrapresa come strumento per poi andare ad insidiare l’impero britannico nell’area del Medio Oriente e del subcontinente indiano, certificò quindi il fallimento di una politica e di tutto un disegno strategico che si basavano su presupposti erronei.

Le cifre non mentono, mai: e permettono di evidenziare – in modo anche impietoso – gli errori, nonché di smentire alcune di quelle che si configurano come delle sconcertanti distorsioni della verità storica. La prima, e di gran lunga la più nota, è quella del cosiddetto “Generale Inverno” e del suo ruolo decisivo nelle sorti della campagna.

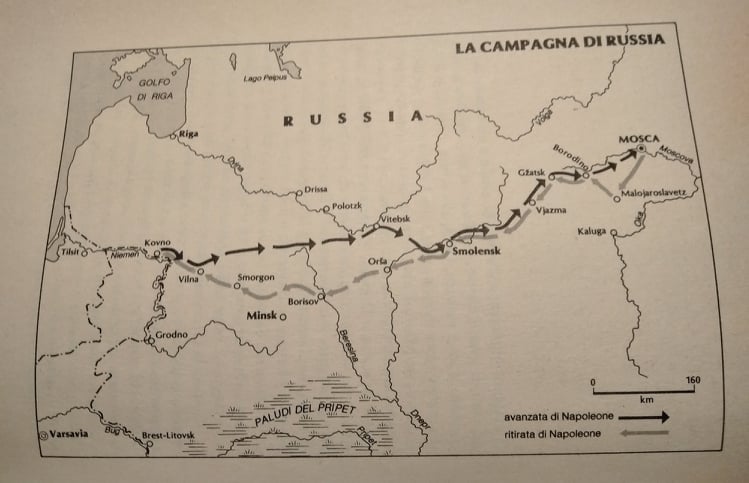

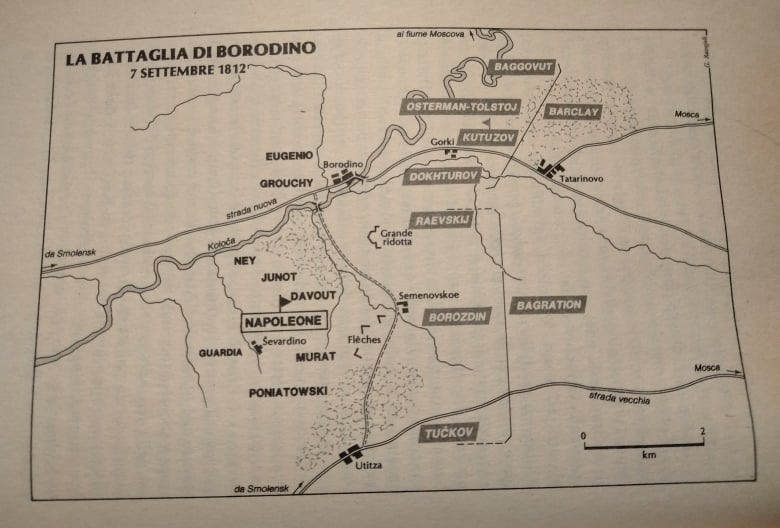

Ma andiamo con ordine. Le cifre, quindi: quando la Grande Armée napoleonica guada il fiume Niemen, il 22 giugno del 1812, varcando il confine dell’Impero Russo, l’esercito francese – che in quel momento era all’apice della sua potenza – consta di 660.000 uomini. Quando il successivo 7 settembre a Borodino le forze di invasione – che al di là di alcuni scontri preliminari (da Vilna a Vitebsk e poi a Smolensk e Sevardino) avevano a lungo e inutilmente cercato una battaglia campale decisiva, di annientamento dell’avversario – poterono infine arrivare a contatto con l’esercito zarista, guidato dal Generale Michail Illarionovič Kutuzov (cresciuto alla scuola del Generalissimo Aleksandr Vasil’evič Suvorov), Napoleone poté schierare in tutto 130.000 soldati, opposti ai 125.000 del nemico. Più o meno analoga, la potenza di fuoco dei due schieramenti, in termini di artiglieria campale, nell’ordine dei 600 pezzi per parte. La battaglia, che iniziò alle 6.00 del mattino, si sarebbe conclusa solo a notte alta con il disimpegno delle forze zariste.

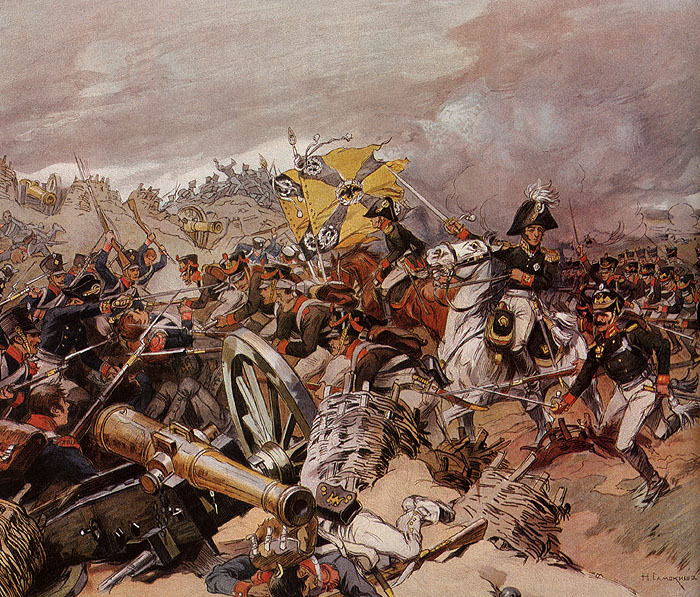

Lo scontro nel dettaglio, si sviluppò lungo le direttrici di assalto delle truppe francesi alle fortificazioni erette dai russi, che si appoggiavano inoltre su barriere naturali, quali per esempio i fiumi che coprivano i fianchi delle loro posizioni; in particolare, tali assalti – condotti con furibonde cariche frontali alle quali i difensori contrattaccavano con grande determinazione – ebbero per obiettivo soprattutto la “Grande Ridotta”, nonché il sistema di terrapieni triangolari noti come le “Frecce di Bagration”.

Nonostante i Francesi abbiano a lungo e tradizionalmente rivendicato la vittoria a Borodino, giacché i Russi abbandonarono ad un certo punto il teatro dello scontro, la Battaglia della Moscova – tecnicamente – si risolse in un sanguinoso “pareggio”, dopo una spaventosa carneficina: 35.000 le vittime francesi, mentre le perdite russe sono stimate nell’ordine di 45.000/50.000 uomini.

In realtà, il generale Kutuzov riuscì ad ordinare uno sganciamento con ordinato ripiegamento delle sue forze rimanenti in direzione di Mosca: manovra che risultò del tutto funzionale alla tattica di logoramento del nemico, ormai lontanissimo dalle sue basi di partenza e nel cuore di un paese ostile che aveva applicato la tattica della terra bruciata; con conseguenti enormi problemi logistici e di rifornimento: a cominciare dalla carenza di foraggio per i cavalli, necessari per il traino di carriaggi e artiglieria; i quadrupedi erano già caduti a centinaia, nell’asfissiante calore dell’estate russa, sottraendo così all’esercito francese una necessaria e non sostituibile risorsa.

Ancora, l’avanzata della Grande Armée era stata sistematicamente punteggiata di uno stillicidio di assalti ed imboscate con applicazione di una sorta di tattica di guerriglia, da parte dei soldati russi ma anche della popolazione locale. Ma proprio la Battaglia di Borodino segnò a tale riguardo un salto di qualità, un’autentica cesura: qui prese corpo la percezione di questo conflitto come di una “grande guerra patriottica”, che necessitava di grande coesione ed abnegazione da parte di tutti; paradigmatica, quella scena tramandata dell’icona della Vergine Nera di Smolensk portata come in processione tra le truppe zariste schierate, all’immediata vigilia dello scontro; una battaglia da combattere per la difesa della “Santa Madre Russia”, secondo le parole contenute in un proclama dello stesso Kutuzov ai suoi uomini: in un filo conduttore ideale che parte già dalla Battaglia del Lago Peipus (5 aprile 1242) vinta dal Principe Aleksandr Nevskji sui Cavalieri dell’Ordine Teutonico e passa inoltre per la Battaglia di Poltava (8 luglio 1709) dove Pietro il Grande aveva annientato gli Svedesi guidati da Carlo XII.

Ben lungi dall’aver colto il successo definitivo e demolitore che aveva auspicato, Napoleone nella mattinata del 15 settembre entrò finalmente a Mosca (che Kutuzov aveva deciso di non difendere, per conservare l’integrità delle sue truppe), con un esercito ormai ridotto all’ombra di ciò che era solo qualche mese prima.

Dopo aver trascorso un mese nella capitale russa, lasciando così passare inutilmente un altro periodo di clima favorevole, e non avendo avuto nessuna risposta alle sue missive inviate allo Zar, Napoleone si decise a comandare la ritirata: all’alba del 19 ottobre 1812, ciò che rimaneva della Grande Armée (circa 100.000 uomini tra fanti e cavalieri) iniziò la sua marcia verso occidente, anche con la presenza di un convoglio che constava di 400 carri carichi di bottino (che ne avrebbe forzatamente rallentata la marcia). Concretamente, l’Imperatore francese da un lato era del tutto consapevole del progressivo rafforzamento dell’esercito avversario a fronte dell’inesorabile peggioramento delle condizioni delle proprie truppe isolate in territorio ostile, mentre d’altro canto era ugualmente conscio di non poter mancare ancora a lungo lontano da Parigi, a maggior ragione dopo il disastro che andava palesandosi.

Come si diceva, cifre, date, luoghi, circostanze. La Campagna di Russia, una decisione che fu un vero e proprio atto di Hybris, fu un “disastro estivo”: ben prima che con la fine di ottobre le temperature iniziassero a calare, anche con la comparsa della prima neve. Il resto è ben noto: la marcia, già da subito oggetto di continui attacchi da parte dei russi, perse ben presto le caratteristiche di ordine e disciplina, cadendo in un clima da “si salvi chi può”.

A Smolensk, dove arrivarono tra il 7 e il 9 novembre, le forze francesi erano ormai ridotte a 41.000 uomini: il saccheggio dei depositi di viveri, da parte di una accozzaglia ormai allo stremo, fece piazza pulita di qualsiasi illusione. Il passaggio della Beresina a Borisov (25 novembre), malgrado la leggendaria abnegazione dei genieri del Generale Eblé, fu un autentico inferno: rimane viva l’impressione che i Russi (che si erano in precedenza assicurati il controllo dei ponti) avrebbero potuto annientare ciò che rimaneva dell’esercito francese, in corrispondenza del guado: ma ci fu forse un calcolo politico; gli stessi Russi erano stremati, dopo mesi di guerra in casa loro, e non sarebbero stati in grado di proseguire ulteriormente l’offensiva verso occidente: e a quel punto a Parigi ci sarebbe entrati gli Inglesi, Austriaci e Prussiani, appropriandosi dei frutti della vittoria.

Solo il 2 dicembre, in marcia verso Vilna e con un esercito ormai ridotto a soli 13.000 uomini, Napoleone con il famoso “bollettino 29” ritenne di dover dare informazioni in Francia (dove si era ancora all’oscuro del vero andamento della campagna): questo bollettino, anche piuttosto edulcorato, segna la nascita del mito del “Generale Inverno”. Mostrandosi peraltro molto reticente sulla reale entità delle perdite, l’imperatore insistette infatti molto sul ruolo decisivo delle avverse condizioni climatiche nel condizionare l’esito disastroso della sua impresa. In più, covando la necessità di rientrare in patria al più presto, per consolidare un quadro politico che si stava facendo insidioso, consolidare alleanze malferme nonché – soprattutto – organizzare un nuovo esercito, il 5 dicembre lasciò il suo esercito per poi arrivare a Parigi il 18 dello stesso mese.

Sia detto per inciso, Il mito del “Generale Inverno” – che come si è visto è in larga misura il frutto di una mistificazione che non regge ad una più oggettiva analisi militare e politica – ha avuto fortuna anche nel secolo successivo: gli si è per esempio attribuito un ruolo preponderante anche nella vittoria dell’Unione Sovietica sulla Germania nella Seconda Guerra Mondiale; in realtà la Wehrmacht, che aveva scatenato l’Operazione Barbarossa il 22 giugno del 1941, all’inizio di novembre era giunta alle porte di Mosca: ricacciati indietro dai Russi, che in questa occasione avevano deciso di difendere la loro capitale (così come sarebbe avvenuto con Leningrado e Stalingrado, da nord a sud), i Tedeschi in realtà hanno avuto tutto il 1942 per “provare a vincere” la partita: prima che sulle rive del Volga la distruzione della VI Armata del Feldmaresciallo von Paulus segnasse in modo irrimediabile l’andamento della campagna (2 febbraio 1943). E ancora, nel luglio 1943 a Kursk si sarebbe combattuta quella che è la più grande battaglia di mezzi corazzati della storia…

Un’ultima annotazione, ancora su Borodino: un dato storico, ad ulteriore conferma che quella battaglia non può essere considerata una vittoria napoleonica; quello fu un successo strategico russo, e con ogni probabilità la chiave di volta della campagna: e lo sanno perfettamente i Francesi, per primi. Quando nel 1904 la Russia si trovò ad approntare una flotta, la “Seconda Squadra del Pacifico”, da inviare in Estremo Oriente per la guerra contro il Giappone, il nerbo e punta di lancia della squadra da battaglia sarebbero state le quattro nuovissime navi da battaglia della classe “Borodino”. Per contro, nessuna nave da guerra della “Marine Nationale” francese ha mai portato quel nome; l’Italia ha avuto – e avrà – una “Vittorio Veneto”, la Royal Navy ha avuto i sommergibili nucleari d’attacco della classe “Trafalgar”: appare improbabile che nella Marina Italiana possa mai esistere una nave “Lissa”, o “Caporetto”, così come nella Royal Navy una nave “Coronel”…

Altri articolo di Storia qui!

7 de septiembre de 1812 – Borodinó, la Batalla del Río Moscova (en español)

Pingback: 7 de septiembre de 1812 – Borodinó, la Batalla del Río Moscova – NARRARE DI STORIA