Gli albori della repubblica ci restituiscono l’unico esempio di una donna, nella storia di Roma, a cui furono riconosciuti meriti e virtù quasi militari. Sto parlando della vergine Clelia e delle sue azioni durante l’assedio condotta da Porsenna con l’intento di restaurare re Tarquinio detto il Superbo sul trono.

Nella storia dell’Urbe molte donne hanno meritato fama (o infamia) imperitura: imperatrici, sacerdotesse, matrone e molte altre. Queste figure sono state esaltate quando pudiche, disprezzate quando manipolatrici e intriganti, ovvero ogni qual volta qualcuna di loro tentò di uscire da quelli che erano i “recinti” (se vogliamo chiamarli così) imposti dalla tradizione degli antenati. La stessa età di Clelia, la fine del VI secolo a.C., ci fornisce l’esempio di una perfetta matrona romana: parlo di Lucrezia, moglie di Tarquinio Collatino, la quale, violentata dal terzogenito figlio del Superbo, si suicidò con un pugnale. Tito Livio la descrive così quando, nottetempo, ricevette la visita di sorpresa del marito e dei suoi compagni, che avevano scommesso sulle virtù delle rispettive donne:

…trovano Lucrezia a notte inoltrata intenta a filare la lana, seduta in mezzo alla casa tra le ancelle veglianti al lume di una lucerna.

Deditam lanae, scrive Livio. Le donne libere di Roma, come è noto, erano state esentate dai lavori manuali dal primo re Romolo che, all’indomani del famoso episodio del “ratto delle sabine”, aveva così cercato di addolcire loro la durezza della prigionia. Tutti i lavori tranne uno: la filatura della lana, la più domestica delle attività, che si svolge di fronte ad un telaio, tra le mura di casa. Ed è proprio in questo scenario tipicamente romano che Collatino, Sesto e gli altri trovano Lucrezia: tutto molto diverso da ciò che hanno appena visto a Roma, dove le porte della reggia dei Tarquinii sono aperte e dove le donne della casa reale banchettano e festeggiano.

Questo famoso episodio esemplifica come i Romani guardassero le donne: il metro di giudizio è, ovviamente, l’adesione al costume tradizionale; inoltre testimonia la differenza d’atteggiamento con la civiltà etrusca, dove le donne avevano maggiore libertà nei comportamenti pubblici.

Radicalmente diverso è il caso della virgo Clelia. Il contesto in cui si situa il suo episodio, di poco posteriore a quello di Lucrezia, è molto diverso: siamo al termine della guerra mossa dal signore etrusco Porsenna per conto dell’esule Tarquinio. Nonostante l’eroismo di Orazio Coclite al ponte Sublicio e il coraggio mostrato da Muzio detto poi Scevola, Roma di fatto perde la guerra e deve comprare la pace e l’autonomia cedendo giovani ostaggi che siano garanti dei patti. In tal modo, almeno, si eviterà il ritorno del Superbo (questa è la ricostruzione tradizionale, che non incontra il favore presso tutti gli studiosi, ovviamente).

Livio introduce l’episodio di Clelia lasciando trapelare, secondo chi vi scrive, un certo imbarazzo. Poche righe dopo aver riferito del coraggio di Muzio Scevola e della sua mano nel fuoco, Livio scrive che “anche le donne” (feminae quoque) furono spronate a conseguire pubblica gloria. Il lessico usato per descrivere l’exploit della vergine Clelia, sorprendentemente, è militare.

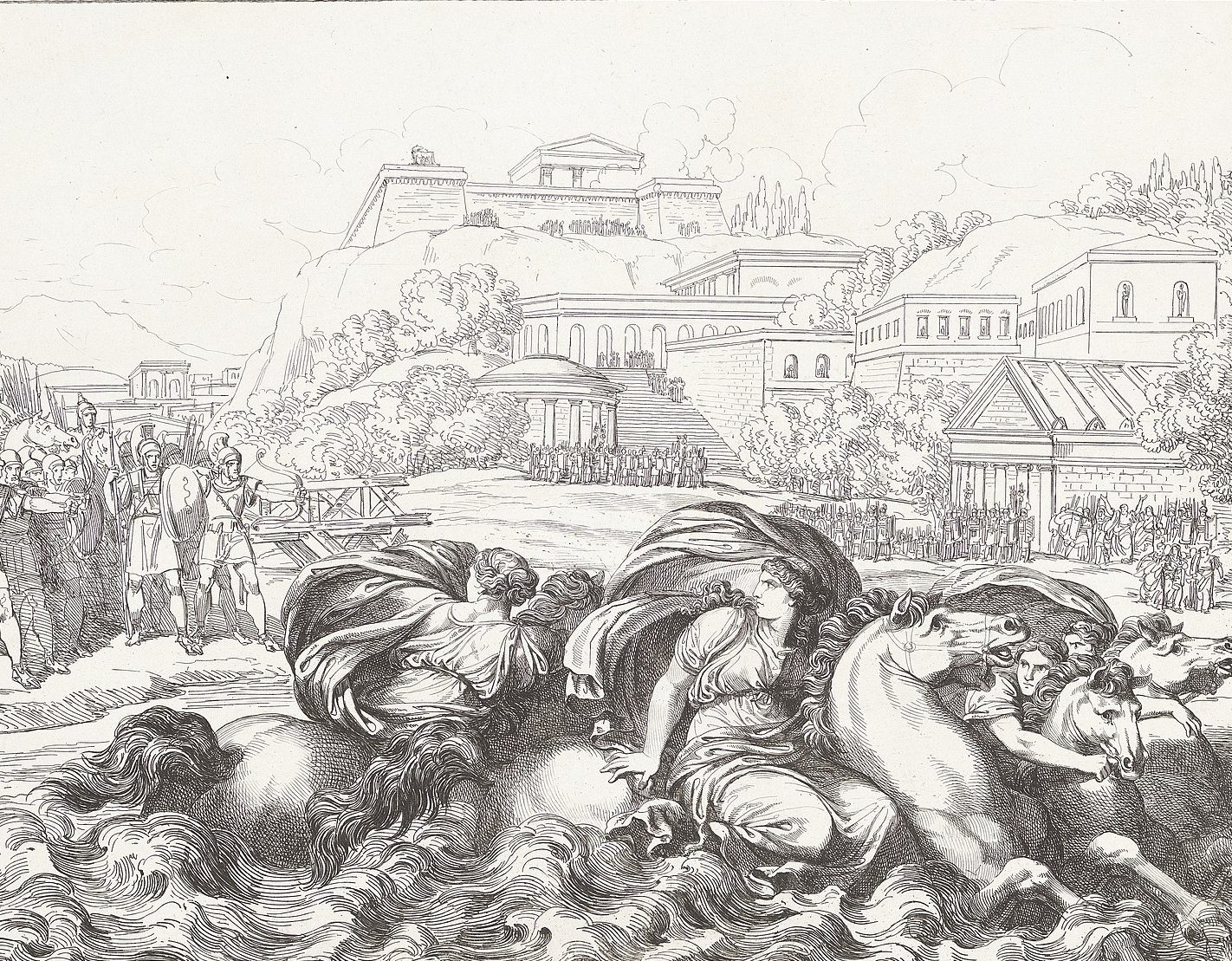

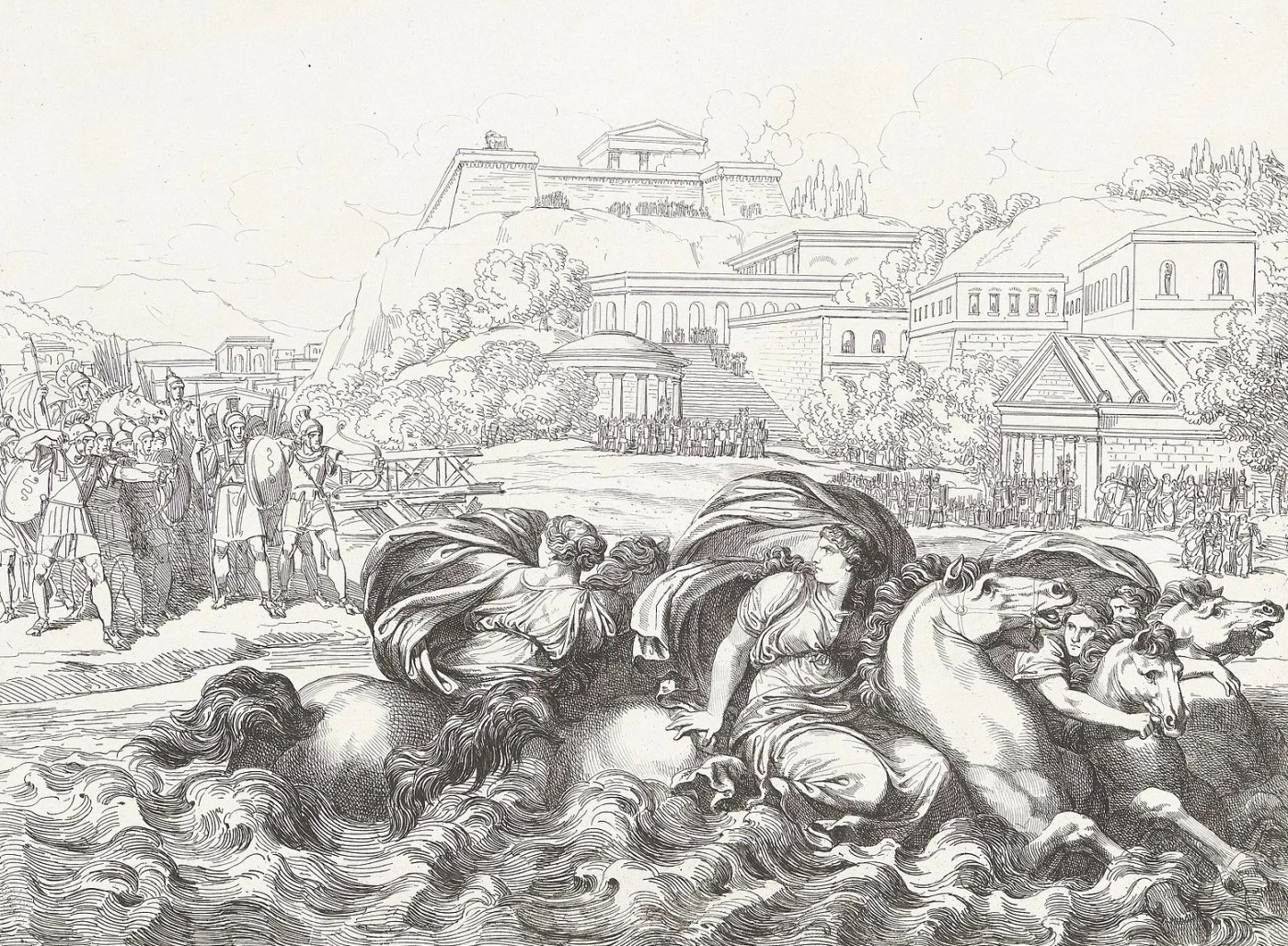

Tanto onore essendo stato concesso alla virtù, anche le donne furono spronate a conseguire pubblica gloria, e la vergine Clelia, uno degli ostaggi che si trovavano negli accampamenti etruschi non lungi dalla riva del Tevere, elusa la vigilanza delle sentinelle, passò a nuoto il fiume sotto i dardi nemici, alla testa di una schiera di vergini [dux agminis virginum inter tela hostium Tiberim tranavit], e le riportò tutte sane e salve a Roma ai loro congiunti.

La fanciulla viene definita condottiera alla testa di una schiera di vergini (dux agminis virginum), che ella conduce tra i lanci di dardi e giavellotti dei nemici. Non viene fatto cenno, in questa versione del racconto, alla presenza di cavalli, che invece appaiono nelle Antichità Romane di Dionigi di Alicarnasso.

Il racconto di Livio, riecheggiato da altre fonti, lascia trasparire un fondo di verità sull’episodio. Di Clelia, infatti, non sembra essere importante l’appartenenza all’omonima gens nonostante la presenza, agli albori della Repubblica, del ramo dei Clelii Siculi, che rivestì più volte il consolato. La storia di Clelia, insomma, non sembra essere stata “fabbricata” da una famiglia, tanto più che i Clelii perderanno importanza nei secoli successivi. O, forse, la storia di Clelia nacque in età successiva per spiegare la presenza di un’antica statua che, sulla via Sacra, raffigurava una donna a cavallo…

Comunque stiano le cose, la fuga di Clelia e degli altri ostaggi era una violazione del trattato tra Porsenna e Roma, che s’affrettò ovviamente a restituirli. Il comandante etrusco concesse, in onore al coraggio della fanciulla, la scelta della liberazione di alcuni ostaggi: Clelia nominò i più giovani, la cui età li rendeva più esposti in terra d’Etruria alle “offese”. Anche questa è una particolarità della giovane, che stride con la sua condizione di donna romana dell’età arcaica: Clelia sembra essere ben consapevole di quella che è la realtà di un accampamento militare e del successivo esilio in terra straniera.

Tale comportamento di Clelia viene collegato da Livio alla sua condizione di fanciulla vergine: tale aspetto, ben più tradizionale della precedente impresa, non ha bisogno di giustificazioni, ma viene anzi presentato come del tutto naturale. Il commiato di Livio da questo episodio e da questo personaggio insiste sulla straordinarietà dell’evento.

Una volta ristabilita la pace, i Romani immortalarono quell’atto di coraggio nuovo [nova virtutem] in una donna con un onore anch’esso nuovo: in cima alla Via Sacra le fu dedicata una statua equestre che rappresentava una ragazza in groppa a un cavallo.

Clelia è uno dei protagonisti di Romana Virtus, il mio nuovo romanzo. Nel suo personaggio ho voluto evidenziare questi aspetti “fuori dall’ordinario”, cercando di ampliare con verosimiglianza quel poco che viene tramandato dalle fonti. Perché la sua è una storia eccezionale: se ci appare ovvio il motivo per cui furono tramandati i racconti di Orazio Coclite e di Muzio Scevola – i Romani, scrive Polibio, spronavano la gioventù raccontando i fatti del proprio passato – è difficile invece comprendere perché venne conservato il racconto di una giovane ragazza dotata di qualità – grande coraggio e virtù quasi militare – che non erano non affatto pertinenti al suo genere di nascita.

Fu davvero soltanto la necessità, da parte di storici e scrittori di età successiva, di raccontare l’origine della “statua di fanciulla a cavallo” che ornava la via Sacra? Oppure la trasmissione di tale racconto, atipico per la tradizione romana, nasconde un proverbiale nocciolo di verità? La risposta compete allo storico, ovviamente; un semplice narratore, come il sottoscritto, godendo di più ampia libertà, può raccontare in modo aderente ai fatti narrati e verosimile nei dettagli che ci mancano: un’opportunità unica, per il lettore.

Roma, 509 a.C. Alla notizia del suicidio della nobile matrona Lucrezia, violentata da Sesto, figlio del re Tarquinio, il popolo di Roma guidato da Lucio Giunio Bruto e Publio Valerio insorge e caccia il proprio sovrano.

È la Repubblica;

La libertà conquistata è però immediatamente minacciata dal ritorno di Tarquinio, il quale chiede alle ricche città dell’Etruria che esse l’aiutino ad essere ristabilito sul trono di Roma. Il potente Porsenna, signore di Chiusi, arma un grande esercito composto da Etruschi e Latini e marcia sulla città.

Tre giovani Romani sono chiamati alla difesa della patria in pericolo: il patrizio Orazio, discendente di un eroe leggendario; il giovane Muzio, che dalla tirannia di Tarquinio ha subito torti dolorosi; la fanciulla Clelia, determinata ad avere un ruolo nella difesa della città.

La difesa della libertas susciterà la virtus?

Pagine: 383

Data di uscita: 9 giugno 2024

Prezzo ebook: 4,99 €

Prezzo cartaceo: 14,99 €

Disponibile in Kindle Unlimited di Amazon

Lascia un commento