Storia politica e storia letteraria di Roma

Il contributo che presentiamo oggi – dodicesimo e ultimo di una lunga serie firmata da Stefano Basilico – porta a termine il nostro percorso dedicato al rapporto, nel mondo romano, tra letteratura, potere e cultura. Non si tratterà soltanto di osservare come gli intellettuali abbiano dialogato con l’autorità politica, ma anche di cogliere come ogni autore abbia elaborato idee capaci di lasciare un segno profondo, che ancora oggi continua a parlarci.

Questa pagina accoglie dunque un lavoro che unisce chiarezza e profondità, in cui rigore critico e sensibilità divulgativa si intrecciano con naturalezza. Da Sallustio a Livio, da Tacito a Virgilio, fino a Cicerone e Lucano, incontreremo alcuni dei grandi protagonisti della classicità latina, scoprendo come le loro opere abbiano posto domande che ancora oggi ci riguardano da vicino: dal cesarismo alle trasformazioni della sovranità, dal ruolo degli intellettuali alla costruzione della memoria collettiva.

Senza la pretesa di esaurire un tema tanto vasto, gli articoli offriranno un itinerario ampio e suggestivo, pubblicato a puntate nelle prossime settimane e destinato ad accompagnarci fino all’autunno inoltrato: un invito alla lettura e alla riflessione, capace di far risuonare voci antiche in chiave sorprendentemente attuale.

Piano dell’opera

- Gaio Sallustio e la concordia perduta

- Tito Livio e la sacralità della “res publica”

- Tacito, analisi politica e passione tragica

- Lucrezio, ragione e angoscia

- Cicerone, tra otium e negotium

- La crisi dell’arte retorica

- Petronio, arguzia ed estetica

- Velleio Patercolo, Pompeo Trogo, Curzio Rufo: Celebrazione e dissenso

- “La satira, che è tutta nostra…”

- Lucano, crasi tra epica e storica

- Astrologia, filosofia e magia

- Ammiano Marcellino, soldato un tempo e greco per educazione

12. Ammiano Marcellino, «miles quondam et graecus»

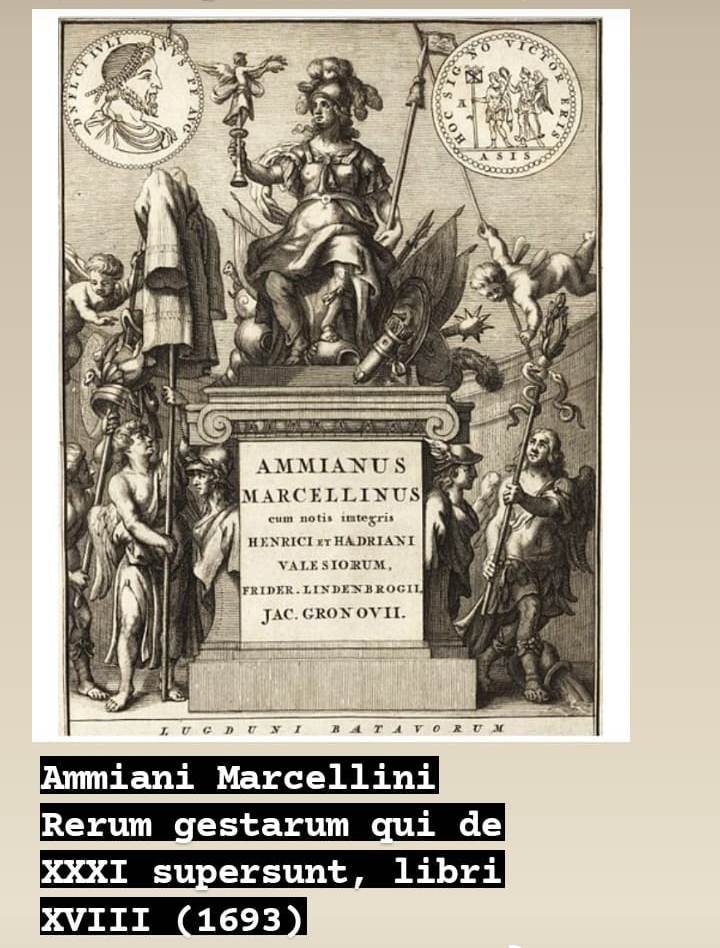

Ammiano Marcellino (330-398 d.C.) è l’ultimo esponente della grande tradizione storiografica della letteratura latina. La sua figura e opera rende conto del bivio che allo schiudersi del II secolo d.C. aveva caratterizzato la produzione storiografica in Roma: una dicotomia ideale della quale i simboli sono da un lato Cornelio Tacito e dall’altro Caio Svetonio. È ben vero che l’opera di quest’ultimo rappresenta un enorme patrimonio di notizie e conoscenza di avvenimenti, attraverso il racconto delle Vite dei Cesari: un’opera che costituirà il modello di ispirazione per la nutrita schiera dei compilatori delle Historiae Augustae nelle epoche successive; ricostruzioni puntuali e minuziose (talora anche con concessioni al chiacchiericcio e al pettegolezzo), dove però il piglio compilativo rimane in massima estraneo a un tentativo di approfondimento critico e interpretativo della realtà storica, sociale e politica dell’Urbe. Al contrario, nell’opera di Ammiano Marcellino – Rerum gestarum libri XXXI, che conteneva la narrazione degli anni dal 96 al 378 d.C. – si può ravvisare con chiarezza una continuità non solo formale con le Historiae di Cornelio Tacito, che terminavano con la assunzione della porpora imperiale da parte di Marco Cocceio Nerva; ben oltre alla semplice annotazione cronologica, in quest’opera ritroviamo l’eco della profondità che emerge dalle pagine dei grandi storici della latinità.

Ammiano è lo storico del IV secolo d.C., periodo del quale fu testimone oculare e protagonista: della sua opera ci sono pervenuti diciotto libri (XIV-XXXI). Anche nel suo caso, pensando alla sproporzione dell’attenzione prestata agli avvenimenti a lui più vicini cronologicamente rispetto a quelli più remoti nel tempo, appare possibile richiamare almeno in parte quanto già commentato su Velleio Patercolo; i diciotto libri superstiti narrano le vicende del quarto di secolo (353-378) in cui Ammiano vive e oltretutto ricopre incarichi militari, mentre i tredici perduti dovevano ripercorrere quasi tre secoli (96-352), con una media di venti anni per libro. Sembra però opportuno sottolineare – come già ricordato – che un analogo fenomeno era stato avvertito in prima persona, ed esplicitato con chiarezza, anche da Tito Livio (XXXI, 1, 5), storico che come noto applicava un criterio rigorosamente annalistico.

Ammiano, siriano nato ad Antiochia e greco di madrelingua, si definisce un greco e soldato qualunque («ut miles quondam et graecus»); in questa espressione appare possibile ravvisare anche una ragione della scelta di scrivere in latino della storia di Roma: in qualità di «miles romanus» quale continua ad sentirsi nell’intimo, avverte ugualmente di essere continuatore della tradizione letteraria di Roma proprio in virtù della sua opera, che non soltanto è scritta in latino, ma attinge formule e motivi dai grandi storici romani.

Il paradigma più compiuto di questa postura è con ogni probabilità rappresentato dal paragrafo con cui l’autore conclude la sua opera (XXXI, 16.9); nelle parole di Ammiano, ben oltre la formale continuità cronologica con le Historiae di Cornelio Tacito, c’è una dichiarazione di onestà intellettuale, rigore e imparzialità storica che non può non rimandare ad analoga postura del massimo storico della latinità, di cui è preciso riscontro nei capitoli introduttivi tanto nelle Historiae («neque amore […] et sine odio») quanto negli Annales («sine ira et studio»):

«Haec ut miles quondam et Graecus, a principatu Caesaris Nervae exorsus ad usque Valentis interitum pro virium explicavi mensura: opus veritatem professum numquam, ut arbitror, sciens silentio ausus corrumpere vel mendacio. scribant reliqua potiores, aetate doctrinisque florentes. quos id, si libuerit, adgressuros, procudere linguas ad maiores moneo stilos.» (XXXI, 16.9)

[Ho esposto questi avvenimenti dal principato di Nerva Cesare alla morte di Valente nei limiti delle mie forze, come può farlo un vecchio soldato ed un Greco, né mai ho osato, almeno così credo, tacendo o mentendo affermare coscientemente il falso in un’opera che ha per fine la verità. Scrittori più abili e colti, e nel fiore degli anni, scrivano ciò che resta. Ma, se decideranno di affrontare questo compito, li esorto a forgiare la loro lingua ad uno stile più elevato.]

Ammiano storico del IV secolo d.C., dunque: la sua testimonianza “in presa diretta” ci propone una grande chiave di interpretazione di un periodo cruciale per la storia dell’Impero Romano, la cui parte occidentale in specifico era ormai al tramonto. Non a caso, il più famoso protagonista delle Historiae Rerum Gestarum è l’imperatore Flavio Claudio Giuliano (331-363 d.C.) che, malgrado abbia rivestito la porpora per poco tempo e occupi conseguentemente solo una limitata parte dell’opera di Ammiano, è una delle figure maggiormente paradigmatiche della sua epoca, quella fase di grandi trasformazioni sociali e politiche dell’Impero Romano sullo sfondo del confronto/scontro tra il Cristianesimo e le altre religioni del periodo. Approfondire la parabola personale e politica del giovane Cesare – in parallelo con la lettura dei suoi scritti, che ci sono pervenuti malgrado la autentica «damnatio memoriae» di cui è stato fatto oggetto, oltre che attraverso le pagine di Ammiano Marcellino – permette la riscoperta di un personaggio affascinante, dalla personalità tormentata e complessa: campione di tolleranza ideologica e religiosa e grande figura di intellettuale e filosofo, non meno che eccellente condottiero militare ed accorto e capace amministratore e riformatore dello stato; nell’interpretazione del comando come autentico “spirito di servizio” per la Cosa Pubblica, secondo la logica che già fu di Marco Ulpio Traiano.

Giuliano come detto è stato fatto segno a una feroce e sistematica denigrazione nei secoli successivi, a partire da quel soprannome di “Apostata” che gli è stato attribuito: ma come appare evidente già a partire dalla contestualizzazione storica del giovane Cesare, tale appellativo risulta privo di fondamento logico. In primo luogo, nel periodo in cui vive e opera Giuliano (vale a dire dopo l’Editto di Milano del 313 d.C., promulgato da Costantino e Licinio), il cristianesimo era stato dichiarato «religio licita» e tutti i culti potevano essere praticati liberamente nel territorio dell’Impero; in seconda istanza, Giuliano è sempre stato fedele a culti tradizionali come il Culto di Mitra e quello del «Sol Invictus»: non si è quindi reso autore di alcuna apostasia.

Sembra inoltre opportuno richiamare con decisione che solamente dopo l’Editto di Tessalonica (380 d.C.), e soprattutto con i “decreti attuativi” (si direbbe oggi) promulgati nel 392-393 d.C. da Teodosio, il cristianesimo sarebbe stato adottato come religione esclusiva dell’Impero, con conseguente progressiva messa al bando degli altri culti. Per inciso, la promulgazione dell’Editto di Tessalonica appare essere stata pesantemente condizionata dal disastro di Adrianopoli (9 agosto 379 d.C.): un atto che si configura come espressione di miopia politica, un tentativo – maldestro e anche poco efficace – di voler “serrare le fila” in un momento di grave difficoltà per le sorti dell’impero stesso; ma che al contrario provocò ulteriori contrasti, in particolare tra Impero d’Occidente e Impero d’Oriente e sfociando anche in aperti scontri armati (come nel caso della Battaglia del Frigido, 5-6 settembre 394 d.C.): proprio in un momento in cui l’Impero in quanto tale avrebbe avuto bisogno della coesione delle sue forze e menti migliori, per fare fronte alle minacce esterne.

Torniamo ad Ammiano. Per una curiosa coincidenza, malgrado ciò che rimane della sua opera inizi la narrazione a metà di ciò che era il testo originale, proprio all’inizio del libro XV lo storico ci riporta parole che hanno il sapore di una sorta di “discorso programmatico”:

«Utcumque potui veritatem scrutari, ea quae videre licuit per aetatem, vel perplexe interrogando versatos in medio scire, narravimus ordine casuum exposito diversorum; residua quae secuturus aperiet textus, pro virium captu limatius absolvemus, nihil obtrectatores longi (ut putant) operis formidantes. Tunc enim laudanda est brevitas, cum moras rumpens intempestivas, nihil subtrahit cognitioni gestorum» (XV, 1)

[Nei limiti in cui ho potuto indagare la verità dei fatti, ho narrato, seguendo l’ordine degli avvenimenti, ciò di cui mi fu possibile essere testimone nel corso della mia vita o che potei apprendere interrogando scrupolosamente coloro che ne erano stati partecipi. Ciò che è contenuto nei libri che seguiranno, sarà esposto compiutamentese le forze me lo permetteranno, senza alcun timore di coloro che criticano un’opera che ritengono lunga. Infatti la concisione è degna di lode solo allorché, spezzando indugi inopportuni, non pregiudica affatto la conoscenza degli avvenimenti.]

E proprio dall’inizio di ciò che rimane della sua opera, il racconto di Ammiano ci guiderà accanto a Giuliano nell’arco della sua intera traiettoria, dal Reno e la Gallia, poi attraverso il Norico e i Balcani fino a Costantinopoli e Antiochia, e poi fino alla fatale campagna mesopotamica. La narrazione inizia alla fine del 355 d.C., con la inattesa nomina di Giuliano a “Cesare d’Occidente”. Inviato poi in Gallia dall’imperatore Costanzo II per fronteggiare gli Alemanni che avevano oltrepassato la frontiera del Reno, malgrado le esigue forze di cui disponeva dette prova di sorprendenti e inaspettate capacità militari; un Cesare capace di conquistarsi la fiducia dei suoi soldati, e poi della sua gente: che lo accoglie come un liberatore. Dietro la figura di quel principe con la porpora imperiale, si staglia nitida l’ombra di Germanico, il nipote del Divo Tiberio: anche Giuliano, personaggio frugale dall’etica solidissima e alieno da qualsiasi ostentazione, dorme per terra come i suoi legionari, parla un linguaggio che loro capiscono; condivide con loro le durezze ed asperità della vita castrense, e non esita ad esercitarsi con loro nel “mestiere delle armi” nei periodi di pausa, o di sosta delle operazioni; la sera, dopo una giornata di marcia, mangia e beve con i suoi soldati, seduti tutti insieme intorno ai fuochi degli accampamenti.

Nelle parole di Giuliano, si avverte per l’ultima volta il senso di un Impero universalizzante inteso come “sentire comune”, l’eredità di un patrimonio spirituale e di cultura in cui genti diverse potevano mutuamente riconoscersi, senza iato: dall’Armenia alle Colonne d’Ercole, dalla Caledonia al Golfo Persico, dal Reno al Nilo, dal Danubio alla Numidia; genti che che parlano un unico idioma e che si riconoscono in un unico disegno morale, culturale, civile e storico. Quello di uno Stato che si è fondato nei secoli sui principi di «virtus» e «disciplina», di «ius» e «pietas», della laicità e della certezza del diritto: uno Stato i cui storici avevano saputo dire «sine lege, nulla libertas» (Tito Livio, XXXVII, 37), ma anche «corruptissima re publica, plurimae leges» (Cornelio Tacito, Annales, III, 27): concetti dal valore diacronico.

L’arte dei discorsi: una nota ricorrente nelle opere dei grandi storici della letteratura antica, sia greca che latina; nel caso specifico, proprio i discorsi di Giuliano (alcuni dei quali verranno ripresi più oltre in modo maggiormente puntuale) sono un compiuto paradigma della classe di Ammiano Marcellino come storico, in continuità come detto con la grande tradizione storiografica di Roma: da Gaio Sallustio a Tito Livio e Cornelio Tacito. Allocuzioni che possono rappresentare uno strumento per esprimere una temperie spirituale, una tesi politica o filosofica oppure atti a caratterizzare un personaggio, anche riflettendo lo spirito del tempo.

Ma andiamo con ordine: nella grandiosa scena d’insieme dell’investitura di Giuliano a Cesare d’Occidente a Mediolanum (6 novembre dell’anno 355 d.C.) troviamo una prima pagina di grande storiografia, con il discorso di Costanzo II che presenta il govane condottiero alle truppe schierate (XV, 8, 4-17). Un discorso a tratti surreale, pensando alla sanguinosa faida che aveva attraversato la stirpe dei Costantinidi, ma accolto con favore dai soldati che acclamano il nuovo Cesare percuotendo ritmicamente gli scudi sulle ginocchia, in un clamore assordante. Fu quello un primo bagno di folla per Giuliano, che rimase penserioso e – pensando forse alle linee imperscrutabili di un destino che considerava già scritto – mentre abbandonava la piazza mormorò tra sè un verso di Omero (Iliade, V, 83):

«ἔλλαβε πορϕύρεος ϑάνατος ϰαὶ μοῖρα ϰραταιή»

[lo colse la Morte purpurea e la Parca possente]

L’intuizione di un destino superiore, e di un fato imparabile, sembra accompagnare costantemente Giuliano, sempre attento alla tradizione della aruspicina (romana e italica, ancora prima che orientale). Ammiano ci riporta un episodio particolare, in occasione della lunga sosta invernale a Vienne (in Alvernia) nel corso della marcia settentrione in direzione della frontiera renana:

[Allorché giunse a Vienne, gli abitanti, di qualsiasi età fossero, e le autorità gli vennero incontro per accoglierlo con tutti gli onori all’ingresso in città come un principe amato ed energico, mentre la folla, assieme alla popolazione dei dintorni, vistolo da lontano, lo chiamava imperatore clemente e fausto e precedendolo lo celebrava con un coro di lodi ammirando avidamente il fasto regale in un principe legittimo. Nel suo arrivo vedeva il rimedio ai mali comuni e riteneva che fosse apparso un genio salutare che portasse aiuto alla sua situazione disperata. In quell’occasione una vecchia cieca, che s’informava chi fosse entrato in città, appreso che era Giuliano Cesare, esclamò: «Costui riparerà i templi degli dèi».]

Testo in latino

«Cumque Viennam venisset, ingredientem optatum quidem et impetrabilem honorifice susceptura omnis aetas concurrebat et dignitas, proculque visum plebs universa, cum vicinitate finitima, imperatorem clementem appellans et faustum, praevia consonis laudibus celebrabat, avidius pompam regiam in principe legitimo cernens: communiumque remedium aerumnarum in eius locabat adventu, salutarem quendam genium affulsisse conclamatis negotiis arbitrata. Tunc anus quaedam orba luminibus, cum percontando quinam esset ingressus, Iulianum Caesarem comperisset, exclamavit hunc deorum templa reparaturum.» (XV, 8, 21-22)

«anus quaedam»: una vecchia, una profezia…

Sia detto per inciso, questa immagine di Ammiano risulta coerente con una tradizione remota della civiltà e cultura di Roma, anche di derivazione della ancestralità dei popoli italici. Difficile non associare questa figura di donna anziana alla protagonista di un famoso episodio riportato da Aulo Gellio (125-180 d.C.) – figura di erudito e giurista, allievo di Marco Cornelio Frontone – nelle “Notti Attiche” (I, XIX) e da Dionigi di Alicarnasso nelle “Antichità Romane” (IV, 62): quella vecchia che, addirittura ancora nel periodo monarchico dell’Urbe, offre a uno dei re Tarquinii i nove libri sacri degli Oracoli Sibillini.

Così l’episodio, nel racconto di Aulo Gellio:

[Negli antichi annali si riporta quanto segue sui Libri Sibillini. Una vecchia, straniera e sconosciuta, si recò dal re Tarquinio il Superbo con nove libri, che essa diceva costituire una raccolta di oracoli divini, e li voleva vendere. Tarquinio chiese il prezzo. La donna ne domandò uno eccessivo e smisurato; il re rise di lei, ritenendo che per l’età fosse uscita di senno. Allora quella portò davanti al re un braciere con del fuoco e bruciò tre dei nove libri e chiese al re se voleva comperare i restanti sei ad ugual prezzo. Ma Tarquinio rise ancor di più e disse che la vecchia senza alcun dubbio delirava. Ancora la donna bruciò subito altri tre libri e sempre imperturbabile di nuovo chiese se voleva comprare per quello stesso prezzo i tre restanti. Tarquinio cominciò a farsi serio e a prestar maggior attenzione, comprendendo che di una proposta fatta con tanta sicurezza e ostinazione non si doveva far poco conto, e comperò i residui tre libri a prezzo non minore di quanto era stato chiesto per tutti e nove. Partitasi la donna da Tarquinio, non fu poi più vista in luogo alcuno. I tre libri, racchiusi in un santuario, furono detti “Sibillini”; ad essi, come a un oracolo, fanno ricorso i Quindecemviri quando devono consultare gli dèi a nome dello stato.]

testo in latino

«In antiquis annalibus memoria super libris Sybillinis haec prodita est: Anus hospita atque incognita ad Tarquinium Superbum regem adiit nouem libros ferens, quos esse dicebat diuina oracula; eos uelle uenundare. Tarquinius pretium percontatus est. Mulier nimium atque inmensum poposcit; rex, quasi anus aetate desiperet, derisit. Tum illa foculum coram cum igni apponit, tris libros ex nouem deurit et, ecquid reliquos sex eodem pretio emere uellet, regem interrogauit. Sed enim Tarquinius id multo risit magis dixitque anum iam procul dubio delirare. Mulier ibidem statim tris alios libros exussit atque id ipsum denuo placide rogat, ut tris reliquos codem illo pretio emat. Tarquinius ore iam serio atque attentiore animo fit, eam constantiam confidentiamque non insuper habendam intellegit, libros tris reliquos mercatur nihilo minore pretio, quam quod erat petitum pro omnibus. Sed eam mulierem tunc a Tarquinio digressam postea nusquam loci uisam constitit. Libri tres in sacrarium conditi “Sibyllini” appellati; ad eos quasi ad oraculum quindecimuiri adeunt, cum di immortales publice consulendi sunt.»

Nelle pagine di Ammiano si percepisce quindi ancora una volta il senso della continuità ideale di un itinerario antico (culturale e storico allo stesso tempo), di cui l’autore antiocheno si fa portatore: dalla cultura della «aruspicina», di derivazione osca ed estrusca, ai Libri Sibillini e a quella stessa Sibilla Cumana che sarà protagonista dell’Eneide di Virgilio (VI, 539-543), agli albori dell’età imperiale. Come riportato da Aulo Gellio, i tre libri superstiti furono conservati a Roma nel Tempio di Giove e consultati in situazioni peculiari – ovvero critiche – per verificare se vi fosse possibile trovare una profezia che si adattasse alle circostanze. Nell’anno 83 a.C. i libri andarono distrutti per le conseguenze di un incendio, ma Ottaviano Augusto inviò emissari in Asia Minore per cercarne altre copie che furono poi custodite nel tempio di Apollo. Questi libri conservarono successivamente nei secoli il loro ruolo e significato: proprio Ammiano riferisce che ancora Giuliano li fece consultare nell’imminenza della campagna mesopotamica del 363 d.C., pur non tenendo conto del responso sfavorevole che ne fu tratto (XXV, 4.26 e segg.). Essi andarono infine distrutti definitivamente per opera di Stilicone nel 405 d.C., secondo quanto riportato dal poeta e «Praefectus Urbis» Claudio Rutilio Namaziano (De reditu suo, II, 41).

Tornando alla campagna sul fronte gallico, dopo una serie di combattimenti coronati dal successo (che valsero a Giuliano la stima dei suoi soldati), i tempi erano maturi per una campagna militare organizzata e decisa, il cui apice verrà segnato dalla battaglia di «Argentoratum» (Strasburgo), nel mese di agosto dell’anno anno 357 d.C.: proprio nel resoconto di questo combattimento emergono ulteriori altissime pagine di storiografia. In un primo passaggio, all’immediata vigilia dello scontro, dopo una faticosa avanzata nel calore di una giornata estiva ed essendo ormai avanzato il pomeriggio, Ammiano rende conto di anche un sapiente tocco di psicologia – individuale non meno che della folla – nelle parole del giovane Cesare a spronare i suoi uomini a battersi con il massimo della determinazione (XVI, 12, 7.13):

[Mentre splendevano ormai i raggi del sole, al suono delle trombe di guerra, le fanterie uscivano a lento passo dagli accampamenti ed ai loro fianchi si univano gli squadroni di cavalleria con i corazzieri e gli arcieri, i quali costituivano una terribile specialità militare. Poiché dal punto di partenza dei reparti romani sino alla trincea dei barbari correvano quattordici leghe, corrispondenti a ventun miglia, il Cesare, per tutelare la sicurezza e gli interessi dei suoi, richiamò i soldati d’avanguardia che già s’erano spinti avanti e, dopo aver ordinato il silenzio con i comandi usuali, parlò alle truppe, schierate tutt’attorno in forma di cuneo, con l’innata mitezza di linguaggio: «La necessità di provvedere alla comune salvezza, per dirla in breve, costringe me, Cesare, che sono tutt’altro che pusillanime, ad esortarvi ed a pregarvi, miei commilitoni, di scegliere, fiduciosi nel vostro maturo e vigoroso valore, una via più sicura, anziché quella più pronta, ma anche più incerta, onde far fronte o respingere i pericoli incombenti. Se da un lato è naturale che la gioventù sia pronta ed audace nei pericoli, dall’altro, quando le circostanze lo richiedono, deve lasciarsi guidare ed essere prudente. Quale sia il mio pensiero, ve lo dirò in breve, se voi me lo consentirete e se il vostro giusto sdegno contro i nemici me lo permetterà. Ormai s’avvicina mezzogiorno e siamo stanchi della marcia; ci aspettano sentieri sassosi ed insidiosi, una notte non illuminata dalle stelle e con la luna calante, paesi bruciati dal caldo e privi del ristorodell’acqua. Forse qualcuno ci permetterà di attraversare queste terre senza disagi, ma che dovremo fare se ci assaliranno sciami di nemici ristorati dal riposo, dal cibo e dalle bevande? Con qual vigore terremo loro testa se le nostre membra saranno indebolite dalla fatica, dalla fame e dalla sete? Quindi, poiché spesso una misura presa al momento opportuno è stata di vantaggio anche in circostanze difficilissime e gli aiuti celesti non di rado hanno risollevato situazioni incerte qualora si sia seguito un giusto consiglio, riposiamoci qui, vi prego, mangiando e dormendo convenientemente al riparo del terrapieno dopo aver diviso i turni di guardia. Alle prime luci, sia detto con buona pace di Dio, muoveremo le aquile e le insegne vittoriose per portarle al trionfo». Senza neanche aspettare la fine del discorso, digrignando i denti ed esprimendo il loro desiderio di combattere percuotendo gli scudi con le lance, supplicavano che si permettesse loro di attaccare il nemico ormai in vista, poiché erano fiduciosi nell’aiuto della divinità, nelle proprie forze e nel valore già provato di un comandante fortunato. E, come dimostrò l’esito del combattimento, un genio benefico, nei limiti in cui li poté aiutare, li spingeva con la propria presenza a combattere.]

testo in latino

«Iamque solis radiis rutilantibus, tubarumque concinente clangore, pedestres copiae lentis incessibus educuntur, earumque lateri equestres iunctae sunt turmae, inter quas cataphractarii erant et sagittarii, formidabile genus armorum. Et quoniam a loco, unde Romana promota sunt signa, ad usque vallum barbaricum quarta leuga signabatur et decima, id est unum et viginti milia passuum, utilitati securitatique recte consulens Caesar, revocatis praecursatoribus iam antegressis, indictaque solitis vocibus quiete, cuneatim circumsistentes alloquitur, genuina placiditate sermonis: «Urget ratio salutis tuendae communis, ut parcissime dicam, non iacentis animi Caesarem hortari vos et orare, — commilitones mei — ut adulta robustaque virtute confisi, cautiorem viam potius eligamus, ad toleranda vel ad depellenda quae sperantur, non praeproperam et ancipitem. Ut enim in periculis iuventutem impigram esse convenit et audacem, ita (cum res postulat) regibilem et consultam. Quid igitur censeo, si arbitrium affuerit vestrum, iustaque sustinet indignatio, paucis absolvam. Iam dies in meridiem vergit, lassitudine nos itineris fatigatos, scrupulosi tramites excipient et obscuri, nox senescente luna nullis sideribus adiuvanda, terrae protinus aestu flagrantes, nullis aquarum subsidiis fultae; quae si dederit quisquam commode posse transiri, ruentibus hostium examinibus post otium cibique refectionem et potus, quid nos agamus? Quo vigore inedia siti laboreque membris marcentibus occurramus? Ergo quoniam negotiis difficillimis quoque saepe dispositio tempestiva prospexit, et statum nutantium rerum, recto Consilio in bonam partem accepto, aliquotiens divina remedia repararunt, hic quaeso vallo fossaque circumdati, divisis vigiliis, quiescamus, somnoque et victu congruis potiti pro tempore, pace dei sit dictum, triumphaturas aquilas et vexilla victricia primo lucis moveamus exordio». Nec finiri perpessi quae dicebantur, stridore dentium infrendentes, ardoremque pugnandi hastis illidendo scuta monstrantes, in hostem se duci iam conspicuum exorabant, caelestis dei favore, fiduciaque sui, et fortunati rectoris expertis virtutibus freti, atque (ut exitus docuit) salutaris quidam genius praesens ad dimicandum eos (dum adesse potuit, incitabat.»

Il racconto della battaglia alsaziana (quale riportato nell’esteso capitolo 12 del Libro XVI) è quello di un trionfo clamoroso, in cui l’acume tattico del giovane condottiero diede la prova migliore; dopo quella vittoria, le aquile e legioni di Roma dilagarono ancora una volta (sarà stata l’ultima…) ad oriente del Reno, come già prima di loro quelle di Giulio Cesare, Druso, Germanico, Tiberio, Traiano. Non solo fu ristabilito e messo in sicurezza il «limes», da Colonia Agrippinensis a Mogontiacum, ma furono riscattati prigionieri e popolazioni intere dalla schiavitù derivante dalle precedenti sconfitte.

Giuliano aveva però almeno altrettanti nemici dietro le spalle (soprattutto alla corte di Costantinopoli e nella rete di spie e cospiratori al soldo dei potentissimi Eunuchi), oltre a quelli che doveva affrontare a viso aperto. La sua postura di etica inattaccabile del tutto aliena da interessi personali, la sua fedeltà e rispetto per Elena (la figlia di Costantino, una consorte che si era visto imposta per ragioni politiche), la sua morigeratezza e condotta politica ispirata alla salvaguardia dell’interesse comune: tutto ciò ne avevano accresciuto enormemente il prestigio e la popolarità; consci della necessità di sottrargli la base della sua potenza, costituita in primo luogo dalle fedelissime truppe di base in Gallia, dalle rive del Bosforo venne diramato l’ordine di trasferire gran parte dell’esercito di Giuliano a Oriente, nella prospettiva di una nuova imminente campagna mesopotamica.

Tutto ciò scatenò una acuta crisi, politica e militare, che la penna di Ammiano ci riporta in un crescendo di tensione. Quei soldati che si erano arruolati sotto le insegne di Giuliano con la prospettiva e garanzia di difendere le frontiere dell’Impero sul loro territorio (che era ritornato in una condizione di sicurezza e relativa prosperità – per loro e per le loro famiglie – proprio grazie alle recenti campagne militari), mai sarebbero stati disposti ad andare a combattere sulle rive dell’Eufrate. Il racconto dei fatti di Lutetia (Parigi) è un’altra pagina magistrale: quella marea di soldati sulla spianata del palazzo, che possiamo immaginare anche di notte alla luce delle fiaccole, quelle voci che invocano il loro condottiero, con un coro interminabile che non lascia adito a dubbi: “Giuliano Augusto”; il popolo dell’Impero d’Occidente aveva scelto il suo Imperatore. Giuliano, inizialmente riluttante perché conscio dei rischi connessi con quella che sarebbe stata inevitabilmente una guerra civile, alla fine si convince ad accettare: in primo luogo per riscattare Roma dalla palude di corruzione nella quale è caduta, e per restituire all’Impero la dignità perduta.

E in qualità di “Augusto” parlò – nel modo sempre molto diretto e schietto che gli era consueto – ai suoi soldati; un discorso permeato dei concetti laici di virtus, fortitudo, disciplina e fides, che rimandano al ricordo delle pagine di Tito Livio, a quel concetto di valore militare che non può essere mai disgiunto dalle qualità morali (XX, 5, 2.7):

[Dopo un breve silenzio, mentre contemplava dall’alto i volti dei presenti, che apparivano, senz’alcuna eccezione, pieni d’entusiasmo e lieti, adoperando, per essere compreso, espressioni semplici, che assomigliavano a squilli di tromba, così li esortò: «Forti e fedeli difensori della mia persona e dello stato, che con me assai spesso avete esposto al pericolo la vita per il benessere delle province, dato che avete elevato con ferma decisione il vostro Cesare al più alto di tutti i poteri, la difficoltà della situazione richiede ed esige che io per sommi capi accenni a pochi argomenti, perché si possano apprestare rimedi giusti e cauti alla mutata situazione. Appena adolescente ricevetti (come ben sapete), almeno esteriormente, la porpora e fui affidato, per volontà del cielo, alla vostra protezione. Mai sono venuto meno al proposito di vivere onestamente e fui visto affrontare con voi ogni fatica quando, diffusasi ampiamente l’arroganza dei popoli stranieri, dopo la distruzione di città e l’uccisione di innumerevoli migliaia di uomini, l’immensità della strage sembrava scuotere quel poco che era rimasto in piedi. Mi sembra inutile stare a ripetere quante volte nel cuore dell’inverno ed in climi rigidi, nel periodo in cui le terre ed i mari si riposano dalle fatiche di Marte, abbiamo respinto gli Alamanni, mai prima vinti, con gravi perdite delle loro forze. Ma certamente non è giusto trascurare né lasciar passare sotto silenzio il fatto che, quando sorse nei pressi di Argentoratum quel giorno felicissimo che portava, in certo qual modo, ai Galli un’eterna libertà, mentre io correvo dall’una all’altra parte in mezzo ad una fitta pioggia di dardi, voi, sorretti dal vigore e dalla lunga esperienza, abbattendoli con le armi e annegandoli nel profondo del fiume vinceste i nemici i quali, simili a torrenti in piena, inondavano precipitosamente tutta la regione. Pochi dei nostri rimasero sul campo e noi onorammo le loro esequie più con le gloriose celebrazioni che con il pianto. Dopo tali e così grandi gesta ritengo che neppure i posteri taceranno dei vostri meriti nei confronti dello stato, che sono ormai ben noti a tutti i popoli, se, di fronte ad un’eventuale minaccia, difenderete con coraggio e decisione colui che elevaste ad un più alto grado di autorità. Perché poi l’ordine sia rispettato pienamente ed i premi riservati ai valorosi rimangano intatti, né gli onori siano strappati con intrighi segreti, stabilisco alla presenza della vostra venerabile assemblea che né un funzionario civile, né un comandante militare possano assurgere ad un grado elevato per altri motivi che non siano i meriti personali. E chiunque tenterà di chiedere favori per un altro qualsiasi, se ne dovrà andare svergognato.]

testo in latino

Cumque interquievisset paulisper, dum alte contemplatur praesentium vultus, alacres omnes visos et laetos, quasi lituis verbis (ut intellegi possit) simplicibus incendebat: «Res ardua poscit et flagitat, propugnatores mei reique publicae fortes et fidi, qui mecum pro statu provinciarum vitam saepius obiecistis, quoniam Caesarem vestrum firmo iudicio ad potestatum omnium columen sustulistis, perstringere pauca summatim, ut remedia permutatae rei iusta colligantur et cauta. Vixdum adulescens specie tenus purpuratus (ut nostis), vestrae tutelae nutu caelesti commissus, numquam a proposito recte vivendi deiectus sum, vobiscum in omni labore perspicuus, cum dispersa gentium confidentia, post civitatum excidia, peremptaque innumera hominum milia, pauca quae semiintegra sunt relicta cladis immensitas persultaret. Et retexere superfluum puto, quotiens hieme cruda rigentique caelo, quo tempore terrae ac maria opere Martio vacant, indomitos antea, cum iactura virium suarum reppulimus Alamannos. Id sane nec praetermitti est aequum nec taceri, quod cum prope Argentoratum illuxisset ille beatissimus dies, vehens quodam modo Galliis perpetuam libertatem, inter confertissima tela me discurrente, vos vigore ususque diuturnitate fundati, velut incitatos torrentes, hostes abruptius inundantes, superastis ferro prostratos, vel fluminis profundo submersos, paucis relictis nostrorum, quorum exequias honestavimus, celebri potius laude quam luctu. Post quae opinor tanta et talia, nec posteritatem tacituram de vestris in rem publicam meritis, quae gentibus cunctis plene iam cognita sunt, si eum quem altiore fastigio maiestatis ornastis, virtute gravitateque, siquid adversum ingruerit, defendatis. Ut autem rerum integer ordo servetur, praemiaque virorum fortium maneant incorrupta, nec honores ambitio praeripiat clandestina, id sub reverenda consilii vestri facie statuo, ut neque civilis quisquam iudex, nec militiae rector, alio quodam praeter merita suffragante, ad potiorem veniat gradum, non sine detrimento pudoris, eo qui pro quolibet petere temptaverit discessuro».

La guerra civile che in effetti scoppiò – ed attraversò fasi alterne, dal Reno al Norico e attraverso i Balcani – venne poi interrotta dalla improvvisa morte di Costanzo II (a Mobsucrene, in Cilicia, in data 3 novembre 361 d.C.), che sul letto di morte prima di perdere conoscenza indicò proprio Giuliano quale suo successore (XXI, 15, 2). Il nuovo Imperatore poté quindi fare il suo ingresso in Costantinopoli e intraprendere quella serie di riforme della vita pubblica e dell’amministrazione dello Stato, nonché dare spazio ad una nuova politica di tolleranza religiosa e impulso dei culti tradizionali (che avevano visto i loro spazi andare incontro ad una progressiva riduzione). Al di là delle polemiche ideologiche e religiose, che gli valsero l’inimicizia o addirittura la violenta avversione da parti di larghi strati della classe intellettuale ed anche di parte della gente comune (ormai conquistata al cristanesimo, quale religione prevalente nell’Impero), risultò notevole il tentativo di moralizzare la vita pubblica e gestire lo Stato secondo rinnovati criteri di equità sociale.

Il racconto di Ammiano si fa più cupo, gravato dal senso di un fato incoercibile che spinge Giuliano verso la Mesopotamia: l’Imperatore stesso non aveva mai scordato un’antica profezia che gli aveva anticipato che la sua parabola terrena avrebbe avuto termine nelle terre di Frigia, di morte violenta. Malgrado come detto gli stessi aruspici non avessero tratto auspici favorevoli sull’esito della imminente campagna partica, dopo avere radunato le sue truppe ad Antiochia, il 5 marzo del 363 d.C. Giuliano iniziò la sua discesa verso sud: alla testa di un esercito di oltre 60.000 uomini, completo di carriaggi, «impedimenta» e macchine da guerra, e non senza avere previsto una flotta di oltre mille navi da destinare alla navigazione fluviale ed essenziali per assicurare i rifornimenti e collegamenti alle truppe che sarebbero scese lungo il corso dell’Eufrate e del Tigri. Mille navi: anche in questo caso, una potente suggestione tacitiana (Annales, II, 6) che rievoca la figura del giovane principe Germanico, che allestì analogamente una enorme flotta di mille navi con cui dalle foci dell’Ems sarebbe salpato per una nuova campagna contro le popolazioni nemiche stanziate tra il Reno e l’Elba.

Il racconto della campagna mesopotamica di Giuliano, nelle pagine di Ammiano, è una narrazione disincantata, a tratti amara e caratterizzata da grande tensione emotiva; ma anche dominata dal senso del fato e dalle consultazioni degli aruspici, nonché dall’accadimento di inquietanti prodigi (come nel caso della sosta a Carrhae, dove Giuliano si fermò a rendere omaggio alla memoria dei caduti delle legioni di Crasso [XXIII, 3.3]). Dal punto di vista squisitamente militare, fu una serie di combattimenti feroci senza soluzione di continuità, di assedi ed imboscate, di marce estenuanti in un territorio ostile, di cui non sembrava intravedersi la fine. I discorsi continuano a punteggiare la narrazione di Ammiano, come a cadenzarla nelle sue distinte fasi e in un pathos coerente con il succedersi degli avvenimenti.

Giuliano, sempre fedele al suo stile, si rivolse infatti ai suoi soldati all’inizio della campagna (XXIII, 5, 16.23) catturandone l’attenzione e il pieno appoggio. Più oltre, in una fase molto critica delle operazioni, egli sentì il dovere di parlare ancora una volta ai suoi uomini, percependo uno scoramento che andava insinuandosi nei loro animi (XXIV, 3, 4.7): senza reticenze, senza alcuna retorica, non nascondendo le difficoltà della situazione o edulcorando il quadro. Non l’Imperatore che si rivolge a dei sudditi, ma un uomo che parla ad altri uomini; le sue parole, ancora una volta, sono quelle di un comandante valoroso e determinato che si rivolge ai suoi soldati; ne condivide il destino e le peripezie, in nome di un credo comune che li anima: un comune substrato di cultura che è un’eredità di secoli. E quei soldati, pur nella criticità della situazione, continuano a fidarsi del loro comandante: della lealtà e dirittura morale che ha sempre dimostrato.

Tuttavia Giuliano, che aveva inizialmente diviso il suo esercito affidandone una parte a Sebastiano e Procopio, con l’intesa di ricongiungere le sue forze nella seconda fase della campagna ed annientare il nemico in una tenaglia, trovandosi nella totale assenza di notizie da parte loro – in un comportamento che a distanza di millenni non cessa di risultare opaco, ai limiti del tradimento o comunque del boicottaggio di tutta la strategia – e consapevole di non poter assediare e poi espugnare Ctesifonte con le sole forze di cui disponeva (malgrado la vittoria campale ottenuta nella giornata del 29 maggio), si risolse ad ordinare la ritirata, con rotta a settentrione, dopo un ultimo sguardo al rogo delle navi che aveva fatto incendiare, poiché inservibili all’atto di dover risalire la corrente dei fiumi.

Una marcia compiuta in condizioni difficili, psicologiche non meno che logistiche, nell’asfissiante calore della pianura mesopotamica e sotto la costante minaccia della cavalleria sasanide. Il nemico si sottraeva infatti alla possibilità di un’unica battaglia campale risolutiva, in cui le truppe di Roma avrebbero forse potuto far valere la loro tradizionale compattezza e disciplina, ma seguiva con una serie di imboscate e scaramucce quasi come delle “punture di spillo”: a fiaccare il morale e le forze delle truppe imperiali.

Proprio in uno di questi scontri Giuliano, che malgrado cavalcasse senza armatura legato alla temperatura elevata non aveva esitato a gettarsi nella mischia guidando un drappello di cavalieri, risultò ferito al torace da una lancia. Ferita che apparve subito molto grave e che impose il trasporto del Cesare nella sua tenda; Ammiano ci riporta le ultime parole di Giuliano; quelle di un uomo, ancora prima dell’Imperatore, del tutto consapevole del fatto che il suo tempo è finito (XXV, 3, 15.20):

[Nel frattempo Giuliano, che giaceva nella tenda, parlò a quanti gli stavano attorno abbattuti e tristi: «È arrivato, amici, il momento assai opportuno di uscire di vita. Giunto al momento di restituirla alla natura, che la richiede, come un debitore leale mi rallegro e non mi rattristo né mi dolgo (come alcuni pensano), poiché ben so, per opinione unanime dei filosofi, quanto l’anima sia più felice del corpo e penso che, ogniqualvolta una condizione migliore venga separata da quella peggiore, dobbiamo rallegrarci, non dolerci. Penso pure che anche i celesti diedero la morte ad alcune persone piissime come massimo compenso. Ma io ben so che mi è stato dato il dono della vita perché non soccombessi di fronte a gravi difficoltà, né mai mi umiliassi né mi piegassi, dato che sono ben conscio che tutti i dolori, se da un lato hanno il sopravvento sugli ignavi, cedono di fronte a quanti resistono loro. Né io mi pento di quanto ho fatto, né mi sfiora il ricordo di qualche delitto; sia nel periodo in cui ero costretto all’oscurità ed alla miseria, che dopo essere stato assunto all’impero, ho conservato pura la mia anima (almeno così ritengo), che penso tragga origine dagli dèi immortali ai quali è affine. Giacché ho amministrato la vita civile con equilibrio ed ho mosso ed affrontato guerre dopo matura deliberazione, sebbene non sempre i successi e l’utilità delle decisioni prese vadano di pari passo, poiché forze a noi superiori rivendicano a sé i risultati delle imprese umane. Considerando tuttavia che scopo di un giusto impero è il benessere e la sicurezza dei sudditi, io fui sempre, come ben sapete, più propenso a misure di pace ed esclusi dai miei atti ogni forma di arbitrio, che corrompe le azioni ed i caratteri. Me ne vado lieto poiché sono consapevole che, ogniqualvolta lo stato, come un padre imperioso, mi ha esposto deliberatamente ai pericoli, io sono stato ben saldo, avvezzo com’ero a calpestare i turbini della sorte. Né mi vergognerò d’ammettere che da tempo sapevo, in séguito ad una profezia sicura, che io sarei perito di ferro. Perciò adoro la divinità eterna, perché non muoio in séguito ad insidie nascoste, né dopo una lunga e dolorosa malattia, né condannato come un criminale, ma perché ho meritato questa splendida fine a mezzo il corso della mia fiorente gloria. Infatti è giustamente considerato pauroso ed ignavo chi desidera la morte quando non è necessaria come chi la evita quand’è opportuna. Mi basta d’aver detto questo; ora le forze mi vengono meno. Riguardo all’elezione del mio successore, cautamente taccio, per non omettere imprudentemente qualcuno che sia degno o per non esporlo all’estremo pericolo nominando chi ritengo adatto a questo compito, se per caso un altro gli venisse preferito. Ma, come un onesto figlio dello stato, desidero che si trovi dopo di me un buon imperatore».]

testo in latino

Quae dum ita aguntur, Iulianus in tabernaculo iacens, circumstantes allocutus est demissos et tristes: «Advenit, o socii, nunc abeundi tempus e vita impendio tempestivum, quam reposcenti naturae, ut debitor bonae fidei redditurus, exulto, non (ut quidam opinantur) afflictus et maerens, philosophorum sententia generali perdoctus, quantum corpore sit beatior animus, et contemplans, quotiens condicio melior a deteriore secernitur, laetandum esse potius quam dolendum; illud quoque advertens, quod etiam dii caelestes quibusdam piissimis mortem tamquam summum praemium persolverunt. Munus autem id mihi delatum optime scio, ne difficultatibus subcumberem arduis, neve me proiciam umquam, aut prosternam, expertus quod dolores omnes ut insultant ignavis, ita persistentibus cedunt. Nec me gestorum paenitet aut gravis flagitii recordatio stringit, vel cum in umbram et angustias amendarer, vel post principatum susceptum, animum tamquam a cognatione caelitum defluentem, immaculatum (ut existimo) conservavi et civilia moderatius regens, et examinatis rationibus, bella inferens et repellens, tametsi prosperitas simul utilitasque consultorum non ubique concordent, quoniam coeptorum eventus superae sibi vindicant potestates. Reputans autem iusti esse finem imperii, oboedientium commodum et salutem, ad tranquilliora semper (ut nostis) propensior fui, licentiam omnem actibus meis exterminans, rerum corruptricem et morum, gaudensque abeo, sciens quod ubicumque me velut imperiosa parens consideratis periculis obiecit res publica, steti fundatus, turbines calcare fortuitorum assuefactus. Nec fateri pudebit, interiturum me ferro, dudum didici fide fatidica praecinente. Ideoque sempiternum veneror numen, quod non clandestinis insidiis, nec longa morborum asperitate, vel damnatorum fine decedo, sed in medio cursu florentium gloriarum, hunc merui clarum ex mundo digressum. Aequo enim iudicio iuxta timidus est et ignavus, qui cum non oportet, mori desiderat, et qui refugiat cum sit opportunum. Hactenus loqui, vigore virium labente sufficiet. Super imperatore vero creando, caute reticeo, ne per imprudentiam dignum praeteream, aut nominatum quem habilem reor, anteposito forsitan alio, ad discrimen ultimum trudam. Ut alumnus autem rei publicae frugi, opto bonum post me reperiri rectorem».

Con la scomparsa di Giuliano, la cui salma fu trasportata a Costantinopoli (i suoi resti mortali riposano oggi in un sarcofago presso il Museo Archeologico della città), non solo la campagna partica poteva considerarsi finita, ma per Roma stessa si chiudeva definitivamente un’epoca.

Ammiano Marcellino è come detto l’ultimo grande storico della letteratura latina, erede e interprete di una tradizione secolare: un greco, che decise di scrivere in latino della storia di Roma nella convinzione che per uno storico non ci potesse essere tema più grande. Tutto ciò, malgrado la sua narrazione si concluda in un pomeriggio di agosto dell’anno 378 d.C., con l’annientamento dell’esercito di Valente sotto le mura di Adrianopoli: un disastro, nelle parole dello stesso Ammiano, la cui gravità poteva essere comparata solo con quello di Canne, durante la Seconda Guerra Punica (XXXI, 13.19). Giuliano è il personaggio centrale della sua opera, proprio perché rappresenta la compiuta rappresentazione di quella eredità spirituale, culturale e politica che si è conservata intatta attraverso i secoli: di lui Ammiano ci lascia questo ritratto, che ne rappresenta una sorta di epitaffio. Il ritratto dell’ultimo “Optimus Princeps” della latinità (XXV, 4, 1).

«Vir profecto heroicis connumerandus ingeniis, claritudine rerum et coalita maiestate conspicuus. Cum enim sint (ut sapientes definiunt), virtutes quattuor praecipuae, temperantia, prudentia, justitia, fortitudo, eisque accedentes extrinsecus aliae, scientia rei militaris, auctoritas felicitas atque liberalitas, intento studio coluit omnes ut singulas.»

[Uomo certamente degno di essere annoverato fra i geni eroici, ammirabile per le illustri imprese e per l’innata maestà. Poiché, a giudizio dei sapienti, quattro sono le virtù principali, la temperanza, la saggezza, la giustizia e la fortezza, alle quali si aggiungono altre doti esteriori quali la scienza militare, l’autorevolezza, la buona fortuna e la liberalità, Giuliano con vivissimo zelo le coltivò sia tutte assieme che singolarmente.]

L’elenco delle virtù attribuite a Giuliano: non solo sono quelle classiche della tradizione antica, ma richiamano inoltre con precisione la lista che già Marco Tullio Cicerone nel 66 a.C. aveva fatto delle qualità di Pompeo per sostenerne la spedizione proprio in Oriente, nella Guerra contro Mitridate (orazione Pro lege Manilia, 28-29; 36; 42). Questa interpretazione della figura di Giuliano appare coerente con il “sentire” che in precedenza aveva dettato a Ammiano Marcellino le parole riportate di seguito, che suonano quasi come un atto di fede: la fede laica in un ideale di umanità, civiltà e cultura (XVI, 6.3).

«Tempore quo primis auspiciis in mundanum fulgorem surgeret victura dum erunt homines Roma, ut augeretur sublimibus incrementis, foedere pacis aeternae Virtus convenit atque Fortuna, plerumque dissidentes, quarum si altera defuisset, ad perfectam non venerat summitatem.»

[Nel tempo in cui Roma, che vivrà finché ci saranno gli uomini, cominciò ad elevarsi allo splendore universale, perché s’ingrandisse con gloria sublime, la Virtù e la Fortuna, che spesso sono in contrasto tra loro, si unirono in un patto di pace eterna. Infatti se una di esse fosse mancata, Roma non avrebbe conquistato la completa supremazia.]

Si può ampiamente presumere infatti che Ammiano Marcellino abbia scritto la sua opera dopo la fine della sua carriera militare e politica: ma anche dopo il disastro del 9 agosto del 378 d.C. in terra di Tracia; quel «victura dum erunt homines Roma» (mai modificato) rimane quindi come un atto di fede, o un assioma laico: il senso di un’eredità spirituale che non può essere scalfita dalle circostanze o dagli eventi storici.

L’ultimo cantore

La voce di Ammiano, in prosa, esprime la stessa temperie ideale che emerge dai versi di Claudio Rutilio Namaziano, nominato Praefectus Urbis nel 415 d.C.

«Fecisti patriam diversis gentibus unam, profuit iniustis te dominante capi; dumque offers victis proprii consortia iuris, Urbem fecisti, quod prius orbis erat» (De reditu, I, 63-66)

[Hai riunito popoli diversi in una sola patria, la tua conquista ha giovato a chi viveva senza leggi. Offrendo ai vinti il retaggio della tua civiltà, di tutto il mondo diviso hai fatto un’unica città]

Ben poco si sa delle vicende della sua vita: nato probabilmente a Tolosa, il «De reditu» è opera del 417 d.C. e rappresenta una sorta di diario di viaggio durante il tragitto che dalla capitale dell’Impero lo avrebbe riportato in Gallia: un viaggio che decise di compiere per mare, dovuto all’insicurezza delle strade, il cui racconto si interrompe al verso 68 del Libro II, con la sosta a Luni sullo sfondo delle Alpi Apuane.

Claudio Rutilio Namaziano, che può essere considerato l’ultimo poeta della latinità classica, scrive pertanto dopo che i Visigoti di Alarico avevano violato l’Urbe (410 d.C.) – oltre mille anni dopo l’ultima volta, segnata dall’invasione dei Galli di Brenno nel 387 a.C. – ma i versi con cui invoca Roma all’inizio del suo viaggio sono l’invocazione a una dea:

«Exaudi me regina mundi, inter sidereos Roma recepta polos! Exaudi, genitrix hominum genitrixque deorum: Non procul a caelo per tua templa sumus.» (De reditu, I, 47-50)

[Ascoltami, regina del mondo, Roma, tu che sei stata accolta fra le stelle del firmamento! Ascoltami, Madre degli uomini e Madre degli dei: noi tramite i tuoi templi siamo vicini al cielo]

Essi non possono non rimandare con la memoria all’incipit del poema di Tito Lucrezio, un altro immenso poeta che stava ugualmente vivendo un «patriai tempore iniquo»: «Aeneadum genitrix, hominum divomque voluptas, Alma Venus…»

Un percorso millenario, una traiettoria compiuta: economia e società, cultura e potere, il tutto in parallelo e stretta interconnessione tra la storia letteraria e la storia politica e militare, dalla Repubblica all’Impero. Un percorso non sempre armonico, ma di cui è sempre percepibile, nettissimo, il filo conduttore: un itinerario vigilato da una presenza muta e diacronica, come una statua: dalla Fibula prenestina e dal Carmen Fratrum Arvalium al De reditu. Roma è l’unica dea che il mondo pagano tramanda – idealmente – al cristianesimo.

E alla posterità.

Piano dell’opera

- Gaio Sallustio e la concordia perduta.

- Tito Livio e la sacralità della “res publica”.

- Tacito, analisi politica e passione tragica.

- Lucrezio, ragione e angoscia.

- Cicerone, tra otium e negotium.

- La crisi dell’arte retorica.

- Alcuni storici minori.

- Petronio, arguzia ed estetica.

- “La satira, che è tutta nostra…”

- Lucano, crasi tra epica e storica.

- Astrologia, filosofia e magia

- Ammiano Marcellino, soldato un tempo e greco per educazione

Lascia un commento