Storia politica e storia letteraria di Roma

Il contributo che presentiamo oggi – sesto di una lunga serie firmata da Stefano Basilico – continua il nostro percorso dedicato al rapporto, nel mondo romano, tra letteratura, potere e cultura. Non si tratterà soltanto di osservare come gli intellettuali abbiano dialogato con l’autorità politica, ma anche di cogliere come ogni autore abbia elaborato idee capaci di lasciare un segno profondo, che ancora oggi continua a parlarci.

Questa pagina accoglie dunque un lavoro che unisce chiarezza e profondità, in cui rigore critico e sensibilità divulgativa si intrecciano con naturalezza. Da Sallustio a Livio, da Tacito a Virgilio, fino a Cicerone e Lucano, incontreremo alcuni dei grandi protagonisti della classicità latina, scoprendo come le loro opere abbiano posto domande che ancora oggi ci riguardano da vicino: dal cesarismo alle trasformazioni della sovranità, dal ruolo degli intellettuali alla costruzione della memoria collettiva.

Senza la pretesa di esaurire un tema tanto vasto, gli articoli offriranno un itinerario ampio e suggestivo, pubblicato a puntate nelle prossime settimane e destinato ad accompagnarci fino all’autunno inoltrato: un invito alla lettura e alla riflessione, capace di far risuonare voci antiche in chiave sorprendentemente attuale.

Piano dell’opera

- Gaio Sallustio e la concordia perduta

- Tito Livio e la sacralità della “res publica”

- Tacito, analisi politica e passione tragica

- Lucrezio, ragione e angoscia

- Cicerone, tra otium e negotium

- La crisi dell’arte retorica

- Alcuni storici minori

- Petronio, arguzia ed estetica

- “La satira, che è tutta nostra…”

- Lucano, crasi tra epica e storica

- Astrologia, filosofia e magia

- Ammiano Marcellino, soldato un tempo e greco per educazione

6. L’arte retorica, tra cultura e politica: la crisi del I secolo d.C.

Marco Tullio Cicerone rappresenta la vetta dell’arte retorica: non solo dell’Età Repubblicana, ma con ogni probabilità dell’intera letteratura latina. A livello di produzione oratoria, in epoca imperiale spicca il «De Magia» di Lucio Apuleio: ma come verrà discusso più oltre, la celebre autodifesa del grande intellettuale libico (che fu al tempo stesso avvocato, medico, alchimista, poeta e romanziere) rappresenta un tipo di retorica differente, nelle finalità e nello stile.

Non vi è dubbio che la retorica costituisca uno dei più compiuti paradigmi dell’influenza del quadro socio-politico sulla produzione letteraria di una nazione; tuttavia in questo caso, c’è di più: l’evoluzione dell’arte oratoria, nel caso di Roma, oltre a rendere conto della trasformazione dello Stato nel passaggio da Repubblica a Impero, suggerisce inoltre l’esigenza di una più generale valutazione di quella che è stata variamente interpretata come una epoca di “crisi della letteratura”.

Secondo quella che appare essere una fin troppo banale semplificazione, la conclusione del Periodo Augusteo è stata spesso proposta e interpretata come la fase di passaggio tra una epoca “aurea” a una “argentea”: presupponendo quindi un generale, intrinseco concetto di “decadenza della letteratura”. Tuttavia, già nella premessa a una monografia pubblicata nel 1921, dal titolo “Fedro e la favola latina”, Concetto Marchesi introduceva profonde argomentazioni contro questa tesi, argomentazioni che avrebbe ulteriormente sviluppato anche in decenni successivi:

“Qualcuno ha voluto fare di Fedro il poeta della transizione, che chiude l’età dell’oro e apre quella della decadenza. È questo un vano gioco di parole, perché non esistono epoche rigorosamente limitate, e nelle età cosiddette della decadenza sorgono improvvisamente ingegni sovrani e opere d’arte memorabili. Come si può chiamare decadente una letteratura che ha nel corso di mezzo secolo scrittori come Seneca, Petronio, Marziale, Giovenale e Tacito?”.

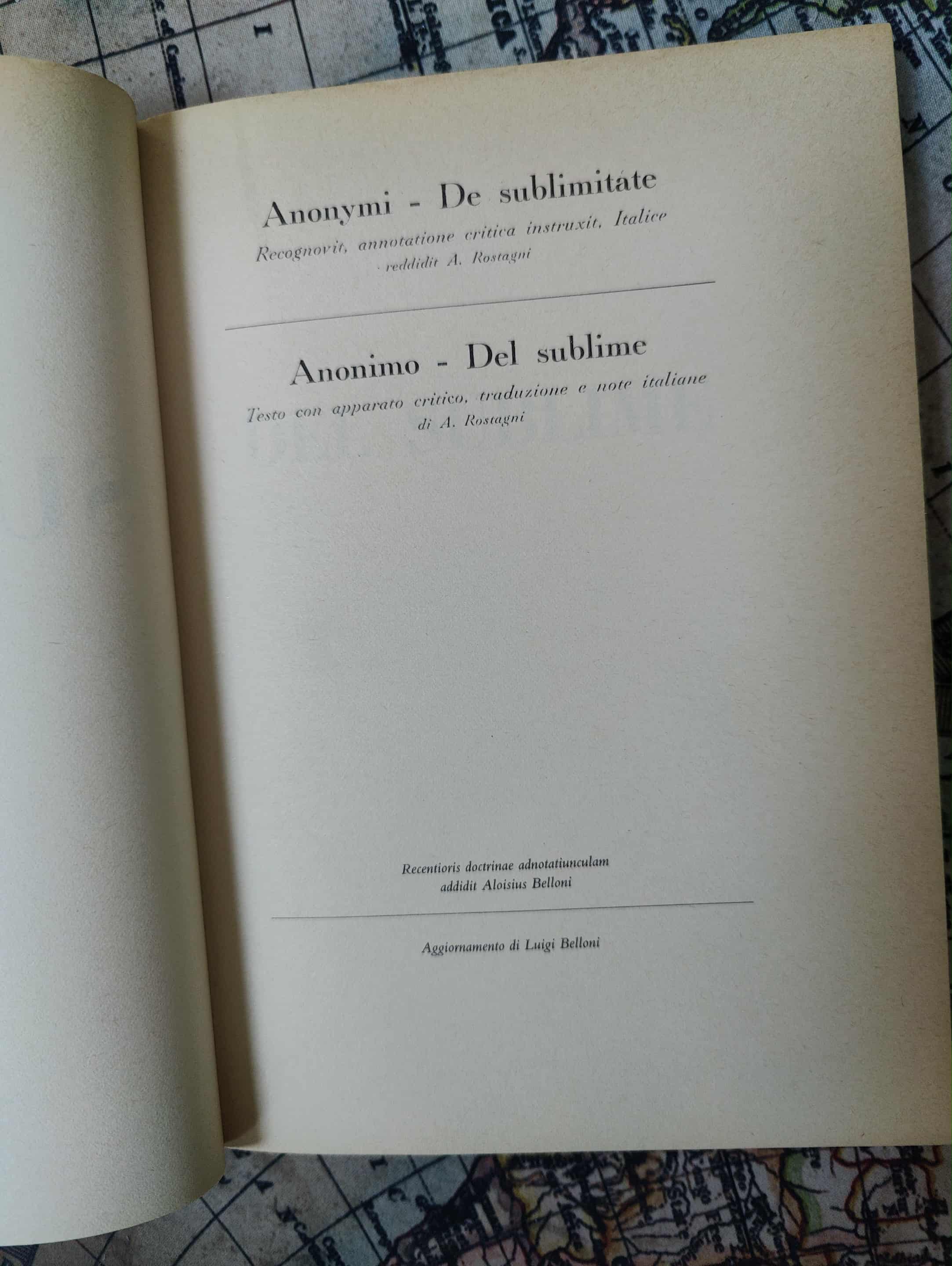

L’Anonimo del Sublime: tra genio artistico e imperfezione della trascuratezza

La cosiddetta “crisi della retorica” è stata oggetto di trattazione da parte di numerosi autori, anche molto diversi tra loro: da Seneca il Vecchio a Marco Fabio Quintiliano, da Tito Petronio Nigro a Cornelio Tacito; infine, del tutto peculiare risulta il messaggio proposto da un Anonimo autore greco, in un trattato dal titolo «Περὶ Ὕψους» [“Del Sublime”] che dal punto della cronologia letteraria è stato collocato tra il I e il II secolo d.C. e pertanto nello stesso periodo degli autori latini citati.

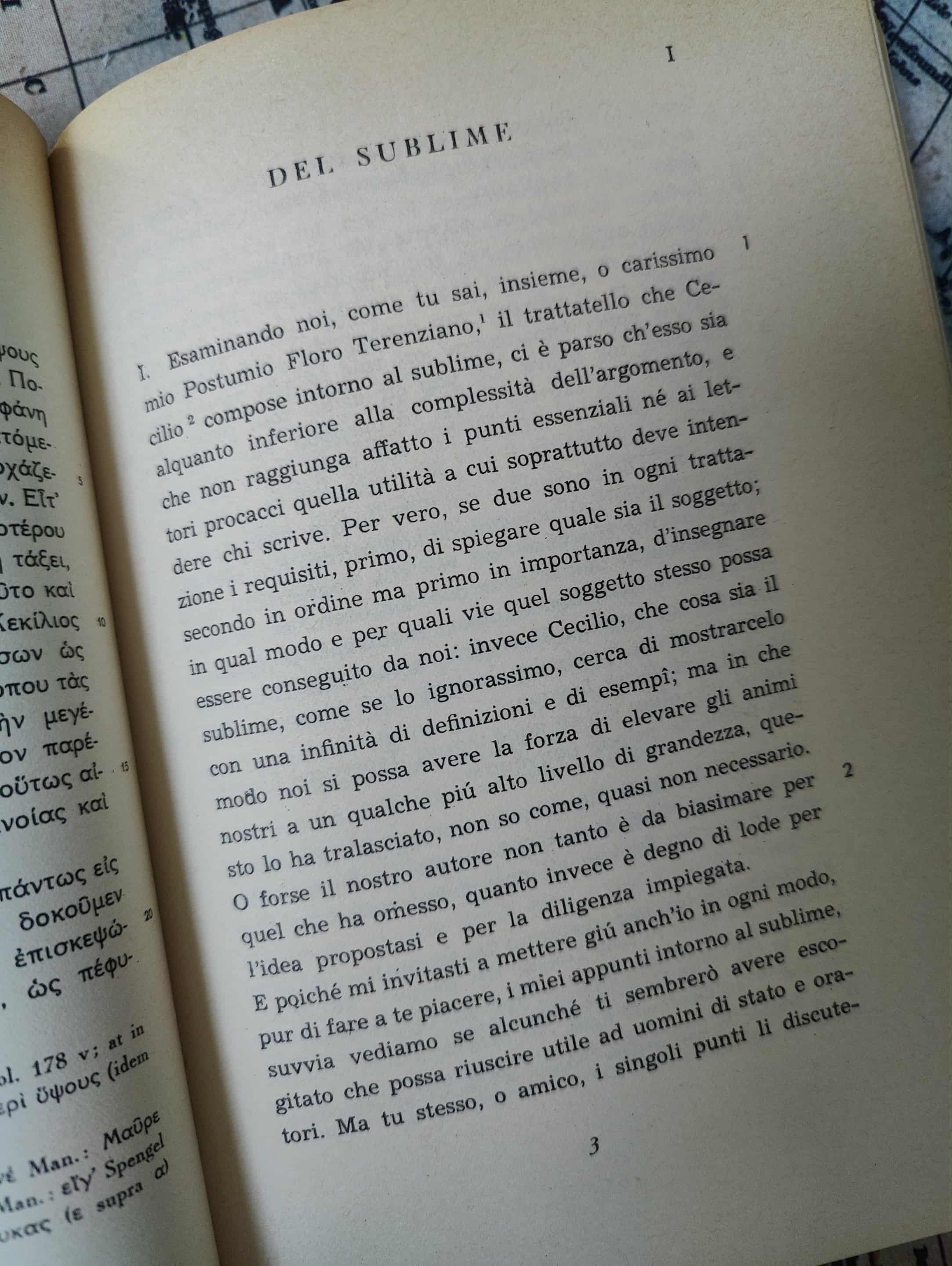

Il Trattato dell’ignoto autore greco (testo che ci è pervenuto in forma incompleta, nella misura di due terzi circa) propone una tesi del tutto originale nel parlare della produzione artistico-letteraria: nell’indicare le vie che conducono al Sublime, definito come «l’eco di una grande anima» (μεγαλοφροσύνης ἀπήχημα), l’Anonimo sembra escludere che alla sublimità si possa pervenire con i soli mezzi della tecnica. Per l’Autore quindi non solo per un’anima elevata e nobile è possibile infondersi completamente in un’opera d’arte, ma la letteratura stessa è in grado di modellare l’anima del fruitore; così nel Capitolo I:

«il Sublime trascina gli ascoltatori non alla persuasione, ma all’estasi: perché ciò che è meraviglioso s’accompagna sempre a un senso di smarrimento, e prevale su ciò che è solo convincente o grazioso, dato che la persuasione in genere è alla nostra portata, mentre esso, conferendo al discorso un potere e una forza invincibile, sovrasta qualunque ascoltatore».

Più oltre, parlando del rapporto tra espressione e ispirazione, si interroga sul fatto se sia preferibile, tanto nella poesia, quanto nella prosa, l’impeccabilità o la grandezza; a tale proposito l’Anonimo afferma con decisione che la grandezza, sebbene comporti il rischio della caduta, è preferibile all’assoluta esattezza, in quanto quest’ultima rischia di perdersi nella minuzia: a suo parere, i grandi ingegni non sono affatto esenti da difetti, mentre i mediocri, che non aspirano a raggiungere alti livelli, evitano più facilmente gli errori. Così nel Capitolo XXXIII si può leggere:

«Io so che gli ingegni straordinari non sono davvero senza impurità: nell’assidua accuratezza è il pericolo della meschinità e nelle grandezze dell’ingegno, così come nelle immense ricchezze ci deve essere qualcosa di trascurato. (…) Le nature meschine e mediocri che fuggono i pericoli e non aspirano alle cime, restano perciò appunto salve da traviamenti e da rischi, ma i grandi spiriti sono soggetti a cadere a causa di quella loro stessa grandezza».

Non vi è dubbio che la trattazione dell’Anonimo del Sublime vada inquadrata, nell’ambito della letteratura greca, anche nel solco della diatriba tra i generi dell’Asianesimo e dell’Atticismo; tuttavia, tornando più propriamente alla letteratura latina, si può notare come il concetto di “trascuratezza ricercata” («negligentia diligens») fosse già stato proposto in precedenza da Marco Tullio Cicerone (Orator, 78), mentre nella Ars Poetica di Quinto Orazio (v. 359) si esplicita che a Omero, in nome della sua incommensurabile grandezza, si può perdonare qualche imperfezione: «Quandoque bonus dormitat Homerus».

Pertanto la retorica nell’impero completa una sorta di trasformazione in arte declamatoria, che sembra da interpretarsi maggiormente come creazione artistica che non come strumento in campo socio-politico. La consapevolezza diffusa nella classe intellettuale romana del fenomeno è attestata come già detto dalla varietà dei contributi disponibili in quella che venne vissuta come “crisi della retorica” in quanto vedeva il progressivo deterioramento di un modello durevole e consolidato.

Il Dialogus de oratoribus

Se risulta purtroppo perduto il trattato “De causis corruptae eloquantiae” di Marco Fabio Quintiliano, un importantissimo contributo a tale riguardo è rappresentato dal “Dialogus de Oratoribus”. Un’opera di cui è stata a lungo contestata la paternità letteraria, ma per il quale in tempi più recenti è stata ormai accettata l’attribuzione a Cornelio Tacito (specificando che si tratterebbe di scritto dell’epoca giovanile).

Nella parte conclusiva dell’opera (Dialogus, 36-41), il lungo intervento di Curiazio Materno (le cui parole riflettono il pensiero dell’Autore) propone una chiave di interpretazione politica dell’evoluzione della retorica. Arte della retorica che Cornelio Tacito diede prova di conoscere e padroneggiare pienamente: in un memorabile processo di concussione tenutosi del dicembre del 99 d.C. – presente l’Imperatore Marco Ulpio Traiano in persona – egli fu brillante avvocato difensore dei querelanti, insieme a Plinio il Giovane; proprio il suo collega, in una lettera (II, 11, 17) lasciò la seguente testimonianza: «Postero die dixit pro Mario Salvius Liberalis, vir subtilis dispositus acer disertus; in illa vero causa omnes artes suas protulit. Respondit Cornelius Tacitus eloquentissime et, quod eximium orationi eius inest, σεμνῶς.», dove l’avverbio greco può interpretarsi come “con austera gravità”.

Se nel Dialogus la prosa risente di una forma che ancora rispecchia la profonda formazione retorica giovanile, le immagini e il tono delle argomentazioni proposte appaiono anticipare già largamente la prosa del Tacito dell’età matura: come già si era commentato, lui stesso aveva parlato di «incondita ac rudi voce» (Agricola, III), all’atto di riprendere a scrivere dopo la fine dell’epoca di Domiziano. Vengono di seguito riportati alcuni passi del discorso di Curiazio Materno:

(cap. 36) [La grande eloquenza è come la fiamma: ha bisogno di legna che la alimenti, di movimento che la ravvivi, e allora brilla mentre brucia. Anche nella nostra città l’eloquenza dei nostri padri ha trovato il suo sviluppo nelle stesse circostanze. Infatti, benché certi oratori contemporanei siano riusciti a ottenere i successi che è lecito attendersi in uno stato bene ordinato, in pace e in prosperità, tuttavia ai loro predecessori, in quei giorni di caotico disordine, pareva di poter raggiungere mete più alte, quando, nella fluidità della situazione generale e nell’assenza di un’unica guida, ciascun oratore trovava la misura della sua forza nella capacità di influire sul popolo disorientato. Da qui proposte di legge ininterrotte e il peso esercitato dal popolo; da qui le arringhe dei magistrati che quasi passavano la notte sui rostri; da qui la messa in stato d’accusa di personaggi potenti e le inimicizie coinvolgenti intere famiglie; da qui la pratica faziosa della nobiltà e i continui attacchi del senato contro la plebe. Tutti questi comportamenti dilaniavano lo stato, ma costituivano uno sprone per l’eloquenza di quel tempo e la facevano apparire come la destinataria di un cumulo di vistose ricompense, perché quanto più uno si affermava con la parola, tanto più facilmente conseguiva alte cariche e superava in esse i propri colleghi, tanto più favore godeva presso i potenti e tanta più autorità nel senato, e tanto più si assicurava notorietà e fama agli occhi della plebe.]

Testo in latino

«Magna eloquentia, sicut fiamma, materia alitur et moribus excitatur et urendo clarescit. Eadem ratio in nostra quoque civitate antiquorum eloquentiam provexit. Nam etsi horum quoque temporum oratores ea consecuti sunt, quae composita et quieta et beata re publica tribui fas erat, tamen illa perturbatane ac licentia plura sibi assequi videbantur, cum mixtis omnibus et moderatore uno carentibus tantum quisque orator saperet, quantum erranti populo persuaded poterat. Hinc leges assiduae et populare nomen, hinc contiones magistratuum paene pernoctantium in rostris, hinc accusationes potentium reorum et assignatae etiam domibus inimicitiae, hinc procerum factiones et assidua senatus adversus plebem certamina. Quae singula etsi distrahebant rem publicam, exercebant tamen illorum temporum eloquentiam et magnis cumulare praemiis videbantur, quia quanto quisque plus dicendo poterat, tanto facilius honores assequebatur, tanto magis in ipsis honoribus collegas suos anteibat, tanto plus apud principes gratiae, plus auctoritatis apud patres, plus notitiae ac nominis apud plebem parabat.» (cap. 36)

(cap. 37) [Perché c’è una grande differenza tra il dover parlare di un furto o di una formula o di una ordinanza straordinaria di un pretore, oppure invece di broglio elettorale nei comizi, di saccheggio subìto dagli alleati o di un massacro di cittadini. È certo meglio che questi mali non si verifichino e la miglior condizione politica non può non essere quella in cui non dobbiamo soffrire niente di simile; però, quando tali fatti capitavano, fornivano copioso materiale all’eloquenza. Con l’importanza del tema cresce infatti la forza del talento e nessuno può produrre un discorso smagliante e famoso, se non trova una causa adeguata. Non sono, penso, a dar lustro a Demostene i discorsi composti contro i suoi tutori, e non è la difesa di Publio Quinzio e quella di Licinio Archia a fare di Cicerone un grande oratore: no, sono Catilina e Milone e Verre e Antonio ad avergli creato l’aura di questa fama. Non dico che fosse un bene per lo stato dover subire cittadini malvagi, perché così gli oratori avevano materia a dovizia per i loro discorsi, ma, come insisto a rammentare, ricordiamoci qual è il punto e rendiamoci conto che il discorso riguarda un’attività che si afferma più facilmente in tempi torbidi e di turbamento politico. Chi ignora che è più utile e meglio godere la pace che non subire gli orrori della guerra? Tuttavia sono le guerre, più della pace, a produrre buoni combattenti. Lo stesso è per l’eloquenza. Quanto più spesso essa ha preso posizione, per così dire, in battaglia, quanto più numerosi sono i colpi che ha dato e ricevuto, e quanto più grandi avversari e più acerbi scontri sarà andata a cercare, tanto più alta ed eccelsa e nobilitata da quei rischi sta davanti agli occhi degli uomini, la natura dei quali è tale per cui vorrebbero ‹guardare i pericoli altrui›, standosene al sicuro.]

Testo in latino

«Nam multum interest, utrumne de furto aut formula et interdicto dicendum habeas, an de ambitu comitiorum, de expilatis sociis et civibus trucidatis. Quae mala sicut non accidere melius est isque optimus civitatis status habendus est, in quo nihil tale patimur, ita cum acciderent, ingentem eloquentiae materiam subministrabant. Crescit enim cum amplitudine rerum vis ingenii, nec quisquam claram et illustrem orationem efficere potest nisi qui causam parem invenit. Non, opinor, Demosthenem orationes illustrant, quas adversus tutores suos composuit, nec Ciceronem magnum oratorem P. Quinctius defensus aut Licinius Archias faciunt: Catilina et Milo et Verres et Antonius hanc illi famam circumdederunt; non quia tanti fuit rei publicae malos ferre cives, ut uberem ad dicendum materiam oratores haberent, sed, ut subinde admoneo, quaestionis meminerimus sciamusque nos de ea re loqui, quae facilius turbidis et inquietis temporibus existit. Quis ignorat utilius ac melius esse frui pace quam bello vexari? Plures tamen bonos proeliatores bella quam pax ferunt. Similis eloquentiae condicio. Nam quo saepius steterit tamquam in acie quoque plures et intulerit ictus et exceperit quoque maiores adversarios acrioresque pugnas sibi ipsa desumpserit, tanto altior et excelsior et illis nobilitata <dis>criminibus in ore hominum agit, quorum ea natura est, ut securi <ipsi spectare aliena pericula> velint.» (cap. 37)

(cap. 41) [Allo stesso modo quella vitalità del foro, che sopravvisse agli antichi oratori, è prova di uno stato non corretto e regolato alla perfezione. Chi infatti ricorre a noi avvocati, se non un colpevole o una vittima? Quale municipio chiede, come cliente, la nostra protezione, se non sotto la pressione di un popolo vicino o di lotte interne? Quale provincia difendiamo, che non sia stata spogliata e oppressa? Certo sarebbe meglio non doversi lamentare che chiedere giustizia. E se poi si trovasse una comunità in cui nessuno commette errori, l’oratore sarebbe, tra persone senza colpa, superfluo come un medico fra sani. E come l’arte medica ha un minimo impiego e un minimo profitto tra popoli che godono di ottima salute e hanno una forte costituzione, così minore è il prestigio degli oratori e più pallida la loro gloria in una società incorrotta e disposta a obbedire a chi comanda. Che bisogno c’è, infatti, di lunghe argomentazioni in senato, quando i migliori lì si accordano subito? A che servono tante arringhe davanti al popolo, quando non è una moltitudine ignorante a operare le scelte politiche, bensì uno solo, il più saggio? Perché prendere l’iniziativa di presentare accuse, quando si pecca così di rado e così poco? Quale lo scopo di attirarsi l’odio con difese interminabili, quando la clemenza del giudice viene incontro all’accusato in pericolo? Credetemi, ottimi amici, voi che possedete tutta l’eloquenza che i tempi richiedono: se voi foste nati nel tempo passato e gli oratori che non ammiriamo fossero nati in questo tempo, e se un dio capovolgesse all’improvviso le vostre vite e le vostre epoche, non sarebbe mancata a voi quella celebrità e quella gloria da loro ottenuta nell’eloquenza e a essi la misura e il senso di moderazione che avete voi. Ma poiché a nessuno è dato di ottenere insieme una grande fama e una grande pace, apprezzi ciascuno i vantaggi del proprio tempo, senza denigrare le altre età.]

Testo in latino

«Sic quoque quod superest antiquis oratoribus forum non emendatae nec usque ad votum compositae civitatis argumentum est. Quis enim nos advocat nisi aut nocens aut miser? Quod municipium in clientelam nostram venit, nisi quod aut vicinus populus aut domestica discordia agitat? Quam provinciam tuemur nisi spoliatam vexatamque? Atqui melius fuisset non queri quam vindicari. Quod si inveniretur aliqua civitas, in qua nemo peccaret, supervacuus esset inter innocentes orator sicut inter sanos medicus. Quo modo tamen minimum usus minimumque profectus ars medentis habet in iis gentibus, quae firmissima valitudine ac saluberrimis corporibus utuntur, sic minor oratorum honor obscuriorque gloria est inter bonos mores et in obsequium regentis paratos. Quid enim opus est longis in senatu sententiis, cum optimi cito consentant? Quid multis apud populum contionibus, cum de re publica non imperiti et multi deliberent, sed sapientissimus et unus? Quid voluntariis accusationibus, cum tam raro et tam parce peccetur? Quid invidiosis et excedentibus modum defensionibus, cum dementia cognoscentis obviam periclitantibus eat? Credite, optimi et in quantum opus est disertissimi viri, si aut vos prioribus saeculis aut illi, quos miramur, his nati essent, ac deus aliquis vitas ac [vestra] tempora repente mutasset, nec vobis summa illa laus et gloria in eloquentia neque illis modus et temperamentum defuisset: nunc, quoniam nemo eodem tempore assequi potest magnam famam et magnam quietem, bono saeculi sui quisque citra obtrectationem alterius utatur» (cap. 41)

L’autore ha ben chiaro che in momenti di torbidi e acute tensioni politiche e sociali la grande capacità oratoria possa arrivare a costare la vita, citando tramite le parole di Curiazio Materno le figure dei Fratelli Gracchi e di Marco Tullio Cicerone (Dialogus, 40); si avverte in queste parole la stessa sofferenza interiore dell’intellettuale che nell’età matura parlerà del suo ingrato compito di storico, essendogli toccato in sorte di narrare uno dei periodi più bui e drammatici delle vicende di Roma: il 69 d.C., l’Anno dei Quattro Imperatori (Historiae, I, 1); la guerra civile, il Campidoglio in fiamme, lo scempio dei cadaveri…

Prosegue con “Petronio, arguzia ed estetica”

Piano dell’opera

- Gaio Sallustio e la concordia perduta.

- Tito Livio e la sacralità della “res publica”.

- Tacito, analisi politica e passione tragica.

- Lucrezio, ragione e angoscia.

- Cicerone, tra otium e negotium.

- La crisi dell’arte retorica.

- Alcuni storici minori.

- Petronio, arguzia ed estetica.

- “La satira, che è tutta nostra…”

- Lucano, crasi tra epica e storica.

- Astrologia, filosofia e magia

- Ammiano Marcellino, soldato un tempo e greco per educazione