“[Bruto] ricordò anche l’arroganza tirannica del re e lo stato miserando della plebe, costretta a schiantare di fatica a forza di scavi e di fogne da ripulire. A questo proposito aggiunse che i Romani, capaci di sottomettere ogni altro popolo dei dintorni, erano stati trasformati in manovali e tagliapietre da guerrieri che erano.”

Tito Livio, Storia di Roma

La storiografia otto-novecentesca ha per lungo tempo negato storicità al resoconto di Tito Livio sul passaggio (violento e repentino) da monarchia a repubblica, che occupa la fine del I e l’inizio del II libro della Storia di Roma . Se anche tale cambiamento fu rapido, ammettevano alcuni storici, esso comunque non fu sostenuto da un’adesione popolare bensì fu nient’altro che una congiura aristocratica che sostituì al potere di uno solo il dominio di una ristretta classe di aristocratici.

Non mi addentro nella questione di cui sopra, su cui molti storici hanno già scritto e, negli ultimi anni, corretto molte affermazioni fatte in passato. Quello che voglio sottolineare nel presente articolo, invece, sono i plausibili motivi per cui il popolo di Roma – parlo quindi dei ceti più poveri di una società già stratificata – potesse essere oppositore del regno di Tarquinio.

Un altro paradigma storico abbastanza consolidato è quello che vede l’istituto della “tirannia” come caratterizzato da una forte adesione popolare in contrapposizione a ceti aristocratici “chiusi” e “arretrati”. In questa dinamica, il tiranno s’appoggia agli strati più umili del popolo di cui ottiene il consenso fornendo cibo e lavoro in cambio del riconoscimento del proprio potere assoluto. La contrapposizione classica quindi è “tiranno e popolo” vs “aristocratici e loro clienti”.

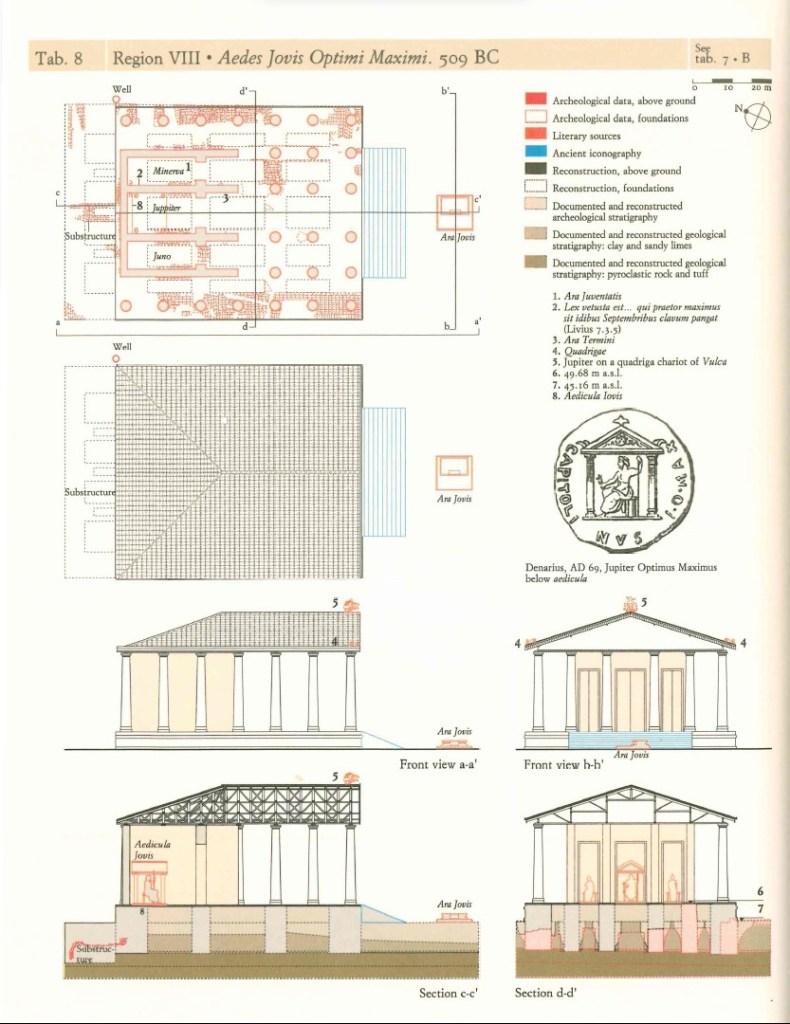

Nel caso di Tarquinio il Superbo, invece, abbiamo diverse testimonianze storiche e alcuni resti archeologici che sembrano condurre verso l’opposto. Tarquinio, in sostanza, rese avverse a sé la plebe così come la nobiltà. Ricordiamo inoltre che, secondo la tradizione, Tarquinio usurpò il regno dal predecessore Servio Tullio, che era popolarissimo presso la plebe. L’ultimo re di Roma, sulla scia dei suoi due predecessori di origine etrusca, intraprese guerre di successo e finanziò con il bottino di queste imponenti lavori pubblici (come hanno fatto tiranni e dittatori di quasi ogni epoca, del resto). Il più grande lascito della dinastia etrusca a Roma è senza dubbio il maestoso tempio di Giove Capitolino, il più grande tempio di tipo tuscanico mai realizzato e che, per volumetria, gareggia con il Partenone di Atene e l’Artemision di Efeso. Una simile costruzione presupponeva un surplus di risorse da investire (frutto delle guerre) e abbondante manodopera da utilizzare; insomma, una pianificazione centrale ed un’organizzazione autoritaria come è tipico del regime di un signore assoluto.

Nelle fonti antiche c’è una certa confusione sulla cronologia del tempio: durante gli anni di quale re fu realizzato, Tarquinio Prisco oppure il Superbo? Al riguardo la mia idea (che è quella espressa da Dionigi di Alicarnasso) è che i lavori preliminari furono iniziati da Tarquinio Prisco, che poi l’opera fu completata dal Superbo e che infine fu inaugurata dai primi consoli della nuova Repubblica. A margine, faccio notare che il nuovo tempio di Giove fu anche un’operazione ideologica e religiosa, in quanto segnò la definitiva incorporazione della tradizione antropomorfa greca nel tessuto “animistico” italico: in parole povere, gli dèi greci avevano forma umana, al contrario di quelli latini che invece non avevano forma corporea ma, per semplificare, erano in tutte le cose.

Non bisogna sottovalutare i lavori preliminari di cui ho detto sopra. La sommità del Campidoglio, all’epoca ancora noto come colle Tarpeio, era infatti una landa in parte selvaggia in parte coltivata, insediata da fattorie e da una fitta rete di tempietti e are. Così si esprime Dionigi (Antichità romane, III, 69):

Il re [Tarquinio Prisco] intraprese anche la costruzione del tempio di Giove, di Giunone e Minerva, per sciogliere il voto che aveva formulato agli dei nell’ultima battaglia contro i Sabini. Il colle, su cui doveva sorgere il tempio, richiedeva però molti lavori (non era infatti né di agevole salita, né di pendenza regolare, ma erto e terminante in una cima aguzza). Egli lo cinse da ogni lato con alti muri di sostegno e riversò molta terra tra i muri e la cima, creando così una superficie uniforme e quanto mai atta ad accogliere un’area templare. Ma non ebbe il tempo di porre le fondamenta, poiché visse solo quattro anni dopo la fine della guerra. Successivamente, molti anni più tardi, quel Tarquinio, che fu il secondo re dopo di lui e che fu allontanato dal trono, fece gettare le fondamenta e realizzò la maggior parte delle costruzioni.

Fu quindi Tarquinio il Superbo ad intraprendere la maggioranza dei lavori. Senza dubbio, come dicono molti storici, essi coinvolsero maestranze artigianali etrusche ed operai specializzati della stessa regione; ma credo sia indubbio che il grosso del faticoso lavoro manuale sia stato volto dalla popolazione di Roma. All’epoca, prima delle grandi conquiste dell’età medio e tarda repubblicana, la schiavitù non era ancora così diffusa: lo stato non aveva braccia gratuite da sfruttare. Ancora Dionigi descrive quali tipi di lavori fossero pretesi dal Superbo (IV, 44):

Né si accontentò solo di queste illegali vessazioni dei plebei, ma, dopo aver scelto tra loro quelli che erano fedeli a lui e idonei alla guerra, costrinse gli altri a lavorare nei lavori pubblici della città ; infatti credeva che i monarchi corrono il massimo pericolo quando i cittadini più poveri e più bisognosi vivono nell’ozio, e nello stesso tempo desiderava portare a termine durante il suo regno l’opera che suo nonno aveva lasciata a metà, cioè , di prolungare fino al fiume i canali di scolo che l’altro aveva cominciato a scavare e anche di circondare con portici coperti il Circo, che era stato portato non più in alto delle fondamenta.

A queste imprese lavoravano tutti i poveri, ricevendo da lui solo una moderata indennità di grano. Alcuni di loro erano impiegati nell’estrazione della pietra, altri nel taglio del legname, alcuni nella guida dei carri che trasportavano questi materiali, e altri nel portare i pesi stessi sulle spalle, altri ancora nello scavare i canali di scolo sotterranei e nel costruire gli archi sopra di essi e nell’erigere i portici e nel servire i vari artigiani che così erano impiegati; e fabbri, carpentieri e muratori furono sottratti alle loro imprese private e mantenuti al lavoro al servizio pubblico.

Così il popolo, logorato da queste opere, non ebbe riposo; sicché i patrizi, vedendo le loro fatiche e servitù, si rallegrarono a loro volta e dimenticarono le proprie miserie.

Considerando che all’epoca l’economia monetaria non era ancora diffusa (le prime monete sono di qualche secolo più tardi, mentre i primi “pesi” di bronzo erano stati da poco introdotti da Servio Tullio) Dionigi parla infatti di un pagamento in merci. Altre testimonianze, invece, lasciano intendere che ben presto il tiranno fece ricorso allo sfruttamento del lavoro di criminali condannati alle miniere, cioè alle cave di tufo che sorgevano nella stessa Roma. Non solo: egli fu il creatore di questo tipo di pena. Una fonte tarda, Isidoro di Siviglia, nelle Etimologie (VI secolo d.C.) scrive:

La latomia è un altro genere di supplizio adatto alle frustate, inventato da Tarquinio il Superbo per castigare i criminali: fu infatti questo Tarquinio colui che per primo inventò le latomie, i tormenti, i bastoni, la condanna alla miniera ed all’esilio, come pure colui che per primo tra tutti i re meritò l’esilio.

Altre fonti sono persino più severe e cruenti, come Plinio il Vecchio nella Storia Naturale (XXXVI, 107):

Tarquinio Prisco si servì per questo lavoro della manodopera della plebe; poiché non si poteva dire se la fatica fosse più pesante o più prolungata nel tempo, e da ogni parte c’erano cittadini che cercavano di sfuggire alla spossatezza con il suicidio, il re escogitò una soluzione inedita, che non fu mai adottata se non in quella situazione: fece crocifiggere i corpi di tutti i suicidi perché fossero sotto gli occhi dei concittadini, e insieme venissero sbranati dagli animali selvaggi e dagli uccelli.

Plinio parla di Tarquinio Prisco, ma il principale commentatore dell’Eneide, Servio, riferisce lo stesso episodio parlando di Tarquinio il Superbo. Anche nella storia di Roma di Tito Livio, nel primo libro, abbiamo alcuni riferimenti a tali lavori; curiosamente, però, Livio dice che l’opera prestata dalla plebe per il tempio era più gradita che non quella per le fogne e le altre costruzioni.

Un’altra caratteristica è che l’intero lavoro – estrazione del materiale, trasporto, sbancamento e preparazione del sito ecc. – si svolgeva nella stessa Roma. Il materiale estratto era infatti il cappellaccio, ovvero un particolare tufo del Lazio che era abbondante nell’Urbe. Una cava, di cui oggi restano alcune grotte, era situata tra il Palatino e il Quirinale, in uno scavo che risaliva – sembra – il crinale del Campidoglio.

Più sopra ho parlato anche di resti archeologici. Il Tempio di Giove non ha avuto miglior fortuna di tanti altri monumenti dell’antichità, di cui ci è giunto poco o nulla. Alla metà dell’800 durante i lavori moderni di Palazzo Caffarelli vennero rinvenuti i muri relativi al podio del tempio. Essi sono realizzati in tufo cappellaccio e possono essere oggi ammirati, nella loro intatta maestosità, nel loro sito originale, che oggi è dentro i musei Capitolini.

Questo aspetto del regno di Tarquinio il Superbo – i mezzi spietati con fu possibile una politica di imponenti lavori pubblici – è spesso dimenticato nei resoconti del suo regno: anche l’imponente ed esaustiva biografia che gli ha dedicato lo studioso francese Thierry Camous, di cui ho già parlato sul blog, dedica qualche rapidissimo cenno alla questione e non la inserisce nel più ampio discorso portato avanti nell’opera.

Non così ho deciso di fare nel mio romanzo: la quasi schiavitù della plebe è un aspetto determinante del regno del Superbo, così come testimoniano parole di Bruto, nel discorso sulla cacciata del re, che appaiono in apertura di articolo.

Roma, 509 a.C. Alla notizia del suicidio della nobile matrona Lucrezia, violentata da Sesto, figlio del re Tarquinio, il popolo di Roma guidato da Lucio Giunio Bruto e Publio Valerio insorge e caccia il proprio sovrano.

È la Repubblica;

La libertà conquistata è però immediatamente minacciata dal ritorno di Tarquinio, il quale chiede alle ricche città dell’Etruria che esse l’aiutino ad essere ristabilito sul trono di Roma. Il potente Porsenna, signore di Chiusi, arma un grande esercito composto da Etruschi e Latini e marcia sulla città.

Tre giovani Romani sono chiamati alla difesa della patria in pericolo: il patrizio Orazio, discendente di un eroe leggendario; il giovane Muzio, che dalla tirannia di Tarquinio ha subito torti dolorosi; la fanciulla Clelia, determinata ad avere un ruolo nella difesa della città.

La difesa della libertas susciterà la virtus?

Pagine: 383

Data di uscita: 9 giugno 2024

Prezzo ebook: 4,99 € in prenotazione a 2,99 € fino alla data di uscita

Prezzo cartaceo: 14,99 €

Disponibile in Kindle Unlimited di Amazon

Lascia un commento